加密货币融资模式的演进始终与技术创新和市场需求紧密相连。从早期的首次代币发行(ICO)到中心化交易所主导的首次交易所发行(IEO),再到如今基于去中心化金融(DeFi)基础设施的首次去中心化交易所发行(IDO),这一过程体现了区块链行业对透明度、公平性和效率的持续追求。

在2017年ICO热潮中,项目方通过智能合约直接募集资金,投资者则寄希望于代币上线后获得溢价收益。然而,由于缺乏监管机制和平台审核,大量欺诈项目涌现,严重损害了投资者信心。随后,IEO借助中心化交易所的品牌背书和用户基础,在一定程度上提升了安全性,但也带来了高准入门槛和集中化风险。

在此背景下,IDO依托去中心化交易所(DEX)和自动做市商(AMM)机制应运而生。其核心优势在于无需依赖中心化平台审批,同时通过流动性资金池的设计,确保代币发行后立即具备可交易性。这种模式不仅降低了项目方的发行成本,也增强了市场的价格发现功能,成为当前区块链融资生态中的重要组成部分。

IDO核心运作机制解析

IDO(首次去中心化交易所发行)的核心在于其基于DEX(去中心化交易所)的代币发行流程。项目方通过在去中心化平台上部署智能合约,直接向用户发售代币,整个过程无需依赖传统中心化机构。这种模式不仅提升了透明度,还显著降低了上币门槛。

流动性资金池在IDO中扮演双重角色:一方面为新发行代币提供即时流动性,确保投资者可在TGE(代币生成事件)后立即进行交易;另一方面,部分募集到的资金将注入流动性池,并被锁定一段时间,以防止市场剧烈波动和早期抛售行为。

智能合约是支撑IDO自动化执行的关键技术。从用户参与申购、资金锁定,到最终代币分发,所有操作均通过预设规则的智能合约完成,大幅减少了人为干预的可能性,提高了执行效率与安全性。

在TGE阶段,代币按照既定规则分发给参与者。通常情况下,用户需等待至指定时间点才能提取代币,部分项目甚至引入锁仓机制,进一步优化代币释放节奏,以维护市场价格稳定。这种结构化的分发方式有助于构建更健康的市场生态,同时增强投资者信心。

IDO模式的创新演变路径

随着去中心化金融(DeFi)生态的持续演进,首次去中心化交易所发行(IDO)作为一种主流代币融资机制,也在不断经历形态上的迭代与功能优化。从传统IDO到IFO的演化,再到流动性挖矿机制的深度融合、合规化进程的推进以及分配机制的公平性提升,这一系列变革不仅增强了项目方和投资者的参与体验,也推动了整个区块链融资市场的规范化发展。

首先,传统IDO模式以去中心化交易所为基础,通过智能合约实现代币销售与流动性池的即时部署。然而,随着市场对更具激励性的参与方式的需求上升,首次挖矿发行(IFO)应运而生。在IFO模式中,用户需先在特定流动性池中质押资产以获取参与资格,随后通过锁定流动性代币来申购新发行代币。这种机制将流动性提供者转化为早期支持者,进一步强化了项目的初始流动性供给,并提升了用户的长期持有意愿。

其次,流动性挖矿机制的深度整合成为IDO演进的重要方向。部分平台通过引入“质押换购”机制,使参与者在贡献流动性的过程中直接获得新代币的分配权。这不仅提高了资金使用效率,还有效缓解了传统IDO中常见的“抢跑”现象,从而构建更健康的代币分发生态。

此外,KYC/AML合规化进程的加速也对IDO模式产生了深远影响。尽管去中心化特性曾是IDO的核心优势之一,但面对全球监管趋严的现实,越来越多平台开始探索在不牺牲去中心化精神的前提下引入身份验证流程。此举有助于提升项目透明度,增强投资者信心,并为机构资金进入该领域扫清障碍。

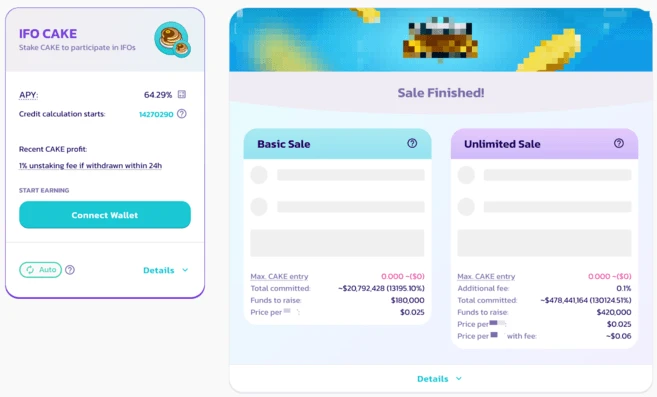

最后,在分配机制方面,新型IDO平台通过设置上限配额、动态调整比例等方式优化代币分配,防止大户垄断资源,保障中小投资者的参与机会。例如,部分平台采用“基本销售+无限销售”的双轨机制,既确保公平性,又满足不同规模投资者的需求,从而实现更广泛的社区参与与价值共识建立。

IDO的多维优势分析

首次去中心化交易所发行(IDO)在加密货币融资生态中展现出显著的优势,这些优势不仅体现在技术实现层面,更在信任机制、市场效率和用户参与体验等方面形成了独特价值。

1. 去中心化信任机制的建立

IDO通过智能合约与去中心化交易所(DEX)的结合,构建了一种无需依赖第三方中介的信任体系。项目方与投资者之间的交易完全由代码执行,消除了传统融资模式中对中介机构的依赖。这种透明且不可篡改的机制增强了参与者对项目的信心,同时降低了信任成本。

2. 即时流动性的市场价值

IDO的一个核心创新在于其流动性资金池的设计。项目筹集的部分资金会直接注入流动性池,确保代币发行后即可在二级市场上进行交易。这种即时流动性不仅提升了代币的可交易性,还有效减少了价格滑点,为早期投资者提供了更稳定的退出路径。

3. 项目方准入门槛的优化

相较于传统的首次交易所发行(IEO)或证券型代币发行(STO),IDO大幅降低了项目方的上链门槛。项目无需支付高昂的上所费用或经历复杂的审核流程,即可通过DEX完成代币分发。这一特性尤其有利于初创项目和中小规模团队,为其提供了公平的融资机会。

4. 反巨鲸机制的生态意义

IDO通常设有单个地址的最大认购限制,防止少数大额投资者(即“巨鲸”)垄断代币分配。这种反巨鲸机制有助于实现更广泛的代币持有者分布,增强社区治理的民主性,并降低市场操纵风险,从而促进生态系统的长期健康发展。

5. 用户参与的便捷性提升

对于普通投资者而言,参与IDO的操作门槛较低。只需配置兼容DApp的钱包(如MetaMask)并持有相应资产,即可直接参与代币销售,无需繁琐的身份验证流程。这种低摩擦的参与方式极大地提升了用户覆盖率和市场活跃度。

风险挑战与行业规范

1. 匿名性带来的监管隐患

IDO的去中心化特性赋予了其无需KYC/AML流程的优势,但也因此带来了潜在的监管风险。由于参与者身份难以追溯,监管机构难以有效监控资金流向,增加了洗钱、恐怖融资等非法活动的可能性。尤其在部分国家对加密资产发行实施严格监管的背景下,匿名性可能成为合规障碍,影响IDO的全球推广。

2. 项目方尽职调查的缺失风险

与IEO等模式相比,IDO通常缺乏严格的项目审核机制。DEX平台对项目方的背景、技术实力及商业计划验证有限,导致低质量甚至欺诈性项目有机可乘。投资者在缺乏权威背书的情况下,需自行承担更高的尽调责任,增加了投资失败的风险。

3. 智能合约漏洞的安全威胁

IDO高度依赖智能合约执行代币发行与资金管理流程。一旦合约代码存在漏洞,可能被黑客利用实施攻击,造成用户资金损失。尽管部分平台引入审计机制,但智能合约安全仍是行业普遍面临的挑战,需持续强化技术审查与链上监控。

4. 全球监管政策的动态影响

各国监管政策的不统一和持续演变对IDO模式构成不确定性。例如,美国SEC对代币证券属性的认定、欧盟MiCA法规的实施,均可能重塑IDO的合规框架。项目方与平台需密切关注政策动向,适时调整运营策略,以适应不同司法辖区的合规要求。

三大发行模式对比研究

在加密货币代币发行机制中,ICO(首次代币发行)、IEO(首次交易所发行)和IDO(首次去中心化交易所发行)构成了三种主流模式。它们在核心运作逻辑上存在显著差异,尤其体现在审核机制、资金托管、合规要求和流动性供给方式等方面。

首先,在审核机制的差异性分析方面,IEO由中心化交易所主导项目审查,具备较高的准入门槛;而ICO完全由项目方自主发行,缺乏第三方审核;IDO则依托DEX平台进行初步筛选,但整体审核标准仍低于IEO。

其次,在资金托管模式的对比中,IEO与IDO通常采用智能合约或交易所托管资金,相对透明且自动化程度高;而ICO的资金直接由项目方掌控,风险敞口较大。

第三,从合规要求的层级划分来看,IEO普遍要求KYC/AML流程,符合监管框架;而IDO和ICO大多未强制实施身份验证,合规性较低,但也因此提升了用户参与的便捷性。

最后,在流动性供给方式的比较方面,IDO通过内置流动性池机制,在发行后立即提供交易流动性,增强了市场稳定性;而IEO和ICO通常依赖于后续上架交易所的过程,流动性形成周期较长。

参与IDO的实践指南

参与首次去中心化交易所发行(IDO)需要系统化的准备和审慎的操作,以确保资金安全并最大化潜在收益。以下是四个关键环节的具体指导。

1. 数字钱包的配置要点

参与IDO的前提是拥有一个兼容DApp的钱包,如MetaMask或Trust Wallet。用户需根据目标区块链网络(如Binance Smart Chain、Ethereum或Polygon)进行网络切换,并确保钱包中持有足够的原生代币(如BNB、ETH)用于支付交易手续费。同时,建议启用硬件钱包或多重签名机制以增强资产安全性。

2. 参与平台的选择标准

选择IDO平台时应综合考虑其声誉、历史项目质量及审核机制。主流平台如PancakeSwap、DODO和BakerySwap通常具备较高的透明度和社区信任度。此外,平台是否引入KYC/AML流程也是评估其合规性和项目可信度的重要指标。

3. 安全验证的必要流程

在连接钱包前,务必核实IDO页面的官方链接,避免访问钓鱼网站。建议通过项目官方渠道获取入口信息。同时,审查智能合约代码是否经过审计,以及流动性释放是否设有锁定期,防止项目方短期内撤池引发价格崩盘。

4. 风险评估的核心指标

投资者应重点分析项目的白皮书、团队背景、代币经济学模型及市场定位。关注融资规模是否合理、代币分配结构是否公平、是否有明确的路线图和实际应用场景。此外,还需评估市场整体情绪及该IDO所属赛道的热度,避免高溢价申购带来的回调风险。