以太坊作为区块链技术的重要演进,不仅在技术架构上实现了创新,在金融系统层面也展现出深远的影响力。其本质可以被理解为双重属性:一方面是以太坊区块链协议所构成的技术平台,另一方面则是基于该平台运行的去中心化金融基础设施。这种双重性使其在区块链行业中占据独特地位,并成为研究数字资产与智能合约交互机制的核心对象。

从技术角度看,以太坊引入了图灵完备的智能合约执行环境(EVM),使得开发者可以在去中心化网络中部署复杂的业务逻辑。这一特性推动了DeFi、NFT和Web3.0等新兴领域的快速发展,重构了传统金融与数据交互模式。而在金融层面,以太币(ETH)不仅是网络的原生代币,更承担着价值存储、交易媒介和质押资产的多重角色,形成了一个自洽的经济体系。

本文将围绕以太坊的技术架构、经济模型、开发者生态、可扩展性方案、共识机制、网络基础设施、安全治理等多个维度展开深入分析,探讨其如何通过持续的技术迭代与生态演化,巩固其在区块链行业的核心地位并引领下一代互联网的发展方向。

以太坊技术架构解析

区块链基础运行机制

以太坊基于区块链技术构建,其核心运行机制依赖于分布式账本和共识算法。与比特币类似,以太坊的区块链由多个区块组成,每个区块包含一组交易数据,并通过哈希指针链接到前一个区块,形成不可篡改的数据结构。然而,以太坊在设计上更注重可编程性,允许开发者部署智能合约,从而实现复杂的去中心化应用(DApp)。

以太坊采用工作量证明(PoW)作为初始共识机制,矿工通过计算哈希值来竞争生成新区块的权利。随着以太坊2.0的推进,网络正逐步转向权益证明(PoS),以提高能源效率并增强安全性。这种转变不仅影响挖矿方式,还对整个网络的经济模型和治理机制产生深远影响。

智能合约执行环境(EVM原理)

以太坊虚拟机(EVM)是以太坊的核心组件之一,负责执行智能合约代码。EVM是一个图灵完备的虚拟机,能够运行任意复杂的算法,这使得开发者可以在以太坊平台上构建高度灵活的应用程序。

智能合约在部署时会被编译为字节码,并存储在区块链上的特定地址。当用户或其他合约向该地址发送交易时,EVM会加载并执行相应的字节码,更新网络状态。为了防止无限循环或资源滥用,EVM引入了“Gas”机制,要求每次操作都消耗一定数量的燃料费,确保系统资源的合理分配。

账户模型与交易验证机制

以太坊采用账户模型而非UTXO模型,这意味着每个账户都有一个余额和状态,而不是像比特币那样通过未花费交易输出(UTXO)来追踪资金流动。以太坊账户分为两类:外部账户(由私钥控制)和合约账户(由智能合约代码控制)。

交易验证机制依赖于数字签名和状态更新。每笔交易必须由发送方的私钥进行签名,以证明其所有权。节点在接收到交易后,会验证签名的有效性,并检查发送方是否有足够的余额支付Gas费用。一旦验证通过,交易将被广播至全网,并最终被打包进区块中,完成状态更新。

Gas费经济模型设计

Gas是以太坊网络中的基本计量单位,用于衡量执行智能合约和交易所需计算资源的成本。Gas价格由市场供需决定,用户在发起交易时可以设置愿意支付的Gas价格(以Gwei为单位),矿工会优先处理Gas价格较高的交易。

Gas限额(Gas Limit)则限制了一次交易或智能合约执行所能消耗的最大Gas量,防止因复杂操作导致网络拥堵。如果交易执行过程中消耗的Gas超过限额,交易将被回滚,但已消耗的Gas不会退还。这种机制不仅保障了网络的稳定性,还激励开发者优化智能合约代码,减少不必要的计算开销。

此外,以太坊引入了EIP-1559改革,调整Gas费的分配机制,部分Gas费被销毁而非全部奖励给矿工,从而缓解通货膨胀压力,并提升用户体验。这一机制增强了网络的经济可持续性,也为未来的升级奠定了基础。

以太币经济体系构建

以太币(ETH)作为以太坊生态系统的核心资产,其经济模型的设计直接影响网络的安全性、激励机制和长期可持续性。以太坊的经济体系经历了多个阶段的演变,从初始发行机制到通胀模型,再到挖矿奖励结构的调整、燃料费市场的动态调节机制,以及最终的通缩机制升级路径,均体现了其对去中心化金融和智能合约平台发展的适应性。

在初始发行阶段,以太坊通过众筹形式发行了约7200万枚以太币,其中超过5000万枚通过首次代币发行(ICO)筹集资金。这种初始分配方式为项目早期发展提供了充足的资金支持,同时也奠定了以太币作为网络“燃料”的基础角色。不同于比特币的固定供应上限机制,以太坊早期采用持续通胀模型,每年新增一定比例的以太币作为挖矿奖励,以激励矿工维护网络安全。

随着以太坊2.0升级的推进,挖矿奖励结构经历了多次调整。最初每个区块奖励为5 ETH,随后通过EIP-649逐步降至3 ETH,再降至2 ETH。这一变化旨在控制通胀率,同时为向权益证明(PoS)机制的过渡做准备。在PoS机制下,验证者通过质押以太币来参与区块验证,不再依赖高能耗的挖矿行为,从而实现更高效的资源分配。

燃料费市场引入了EIP-1559改革,将交易费用机制从竞价模式转变为基本费用加小费模式。基本费用根据区块拥堵情况动态调整,确保网络在高负载时仍能维持稳定运行。同时,部分燃料费被销毁,形成通缩压力,从而优化以太币的长期价值存储属性。

以太坊的通缩机制升级路径通过持续销毁燃料费和限制新增供应,逐步推动以太币从通胀资产向通缩资产转型。这一转变不仅增强了以太币作为价值存储工具的吸引力,也提升了网络的经济安全性和用户信心。

开发者生态与应用场景

1. 智能合约开发语言演进(Solidity/Vyper)

以太坊智能合约的开发语言经历了显著的演进,其中 Solidity 和 Vyper 是目前最主流的两种语言。Solidity 自 2014 年由 Gavin Wood 提出以来,已成为以太坊生态系统中最广泛使用的智能合约编程语言。其语法借鉴了 JavaScript、C++ 和 Python,具备高度的灵活性和可扩展性,适用于构建复杂的去中心化应用(DApps)。

然而,随着智能合约安全问题的频发,Vyper 应运而生。作为一种更注重安全性和简洁性的语言,Vyper 的设计哲学强调代码的可读性和最小化攻击面。它摒弃了 Solidity 中一些容易引发漏洞的特性,如继承、修饰符和复杂的类型转换机制,从而降低了开发者犯错的可能性。Vyper 更适合用于编写金融类或高安全性要求的合约逻辑。

这两种语言的发展反映了以太坊社区对智能合约安全性和效率的持续优化。未来,随着编译器工具链和形式化验证技术的进步,智能合约语言将进一步向更高层次抽象和更强安全保障方向演进。

2. DeFi基础设施构建(Dex/借贷/衍生品)

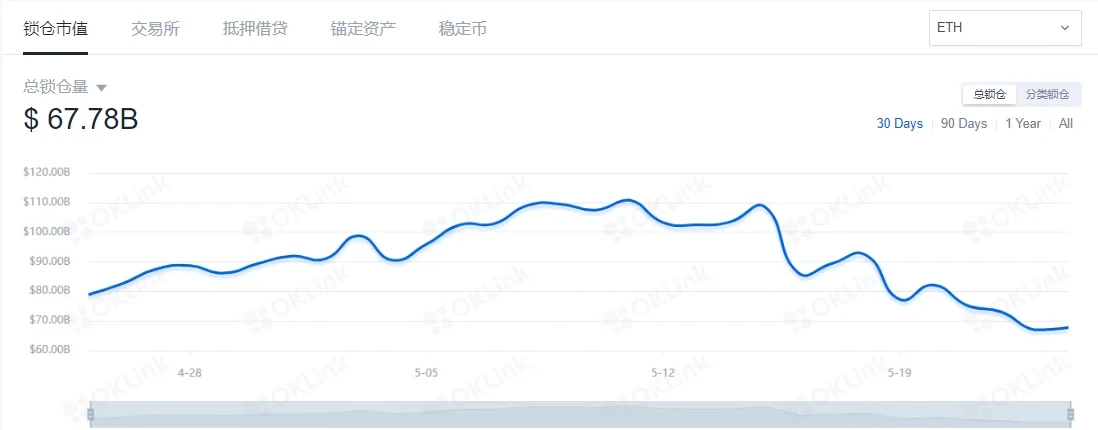

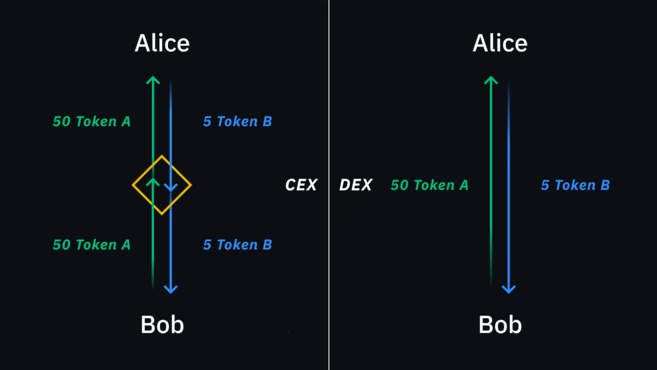

去中心化金融(DeFi)是当前以太坊生态中最具创新活力的领域之一,其核心在于通过智能合约实现传统金融功能的去中介化。去中心化交易所(DEX)、借贷平台和衍生品协议构成了 DeFi 基础设施的三大支柱。

Uniswap、SushiSwap 等基于自动做市商(AMM)模型的 DEX 已成为用户进行资产交换的主要场所。它们通过流动性池机制替代传统的订单簿模式,实现了更高的资本效率和更低的准入门槛。同时,Aave、Compound 等借贷协议则允许用户无需中介即可进行抵押贷款和存款收益获取,推动了资本在链上的自由流动。

衍生品市场作为 DeFi 的高阶形态,正在迅速发展。dYdX、Perpetual Protocol 和 GMX 等平台提供了永续合约、期权等复杂金融产品,进一步丰富了链上交易策略和风险管理手段。这些基础设施的不断完善,标志着以太坊正逐步构建起一个完整的去中心化金融市场体系。

3. NFT 与元宇宙生态拓展

非同质化代币(NFT)的兴起为数字资产确权和价值流转提供了新的范式,并成为连接现实世界与虚拟空间的重要桥梁。以太坊作为最早支持 ERC-721 和 ERC-1155 标准的区块链平台,在 NFT 领域占据主导地位。

NFT 的应用场景已从最初的加密艺术品扩展至游戏道具、虚拟地产、身份认证等多个维度。Decentraland、The Sandbox 等元宇宙项目依托以太坊构建虚拟世界经济系统,用户可通过 NFT 拥有并交易土地、建筑、服饰等数字资产。此外,Axie Infinity、CryptoBlades 等 Web3 游戏也借助 NFT 实现玩家对游戏内资产的真正所有权。

尽管 NFT 市场仍面临估值泡沫和技术瓶颈,但其在数字产权界定、跨平台资产互通等方面的潜力巨大。随着 Layer2 扩展方案的成熟和用户体验的优化,NFT 将在元宇宙生态中扮演更加关键的角色。

4. Web3.0 底层协议支撑作用

以太坊不仅是智能合约平台,更是 Web3.0 架构中的核心基础设施提供者。Web3.0 强调数据主权、去中心化存储和点对点通信,而以太坊通过其开放、透明和抗审查的特性,为这一愿景提供了底层支撑。

IPFS、Filecoin 等分布式存储协议与以太坊结合,解决了链上数据存储成本高昂的问题;ENS(以太坊域名服务)则为去中心化身份体系奠定了基础,使用户可以通过人性化的名称而非冗长的地址进行交互;此外,Connext、Hop Protocol 等跨链桥接方案也在以太坊生态中快速发展,增强了多链环境下的资产流动性和互操作性。

以太坊作为 Web3.0 的“操作系统”,正在通过模块化架构不断吸纳各类中间件和协议层,形成一个去中心化的互联网基础设施网络。这种自下而上的技术堆栈构建方式,为下一代互联网的公平、开放和可持续发展提供了坚实的技术保障。

可扩展性技术演进

Layer1扩容方案(分片技术原理)

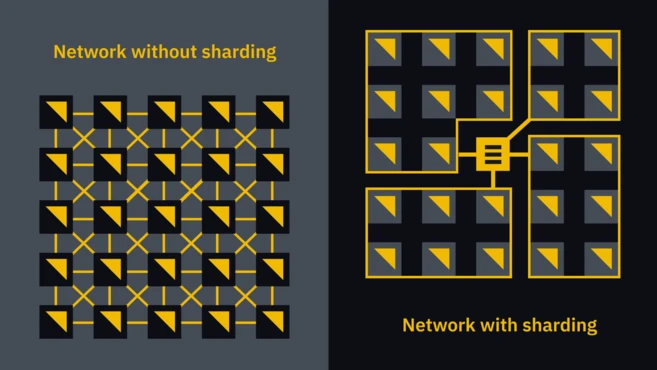

以太坊在设计之初并未完全解决可扩展性问题,其每秒处理交易的能力(TPS)长期维持在个位数。为提升基础层的吞吐能力,以太坊2.0升级引入了分片技术(Sharding)作为核心Layer1扩容方案。该技术通过将区块链网络划分为多个并行运行的子链(即“分片链”),每个分片独立处理交易和智能合约执行,从而显著提高整体网络容量。

具体而言,分片机制将全网节点随机分配至不同分片中,每个分片仅需验证自身区块内的交易,而无需处理整个网络的数据。这种横向扩展方式降低了单个节点的计算与存储压力,使更多普通用户能够参与网络维护,保障去中心化特性。同时,信标链(Beacon Chain)负责协调各分片之间的状态同步,并提供最终确定性保证,确保跨分片交易的安全性和一致性。

尽管分片技术理论上可以大幅提升主链性能,但其实现复杂度较高,涉及共识机制、数据可用性验证及跨链通信等多重挑战。因此,在以太坊当前的发展路线中,分片优先聚焦于数据层扩容,为Layer2解决方案提供底层支持。

Layer2扩展方案对比(Plasma/Rollup/通道网络)

为了缓解主链拥堵并降低交易成本,以太坊社区提出了多种Layer2扩展方案,主要包括Plasma、Rollup(包括Optimistic Rollup和ZK Rollup)以及状态通道(State Channel)。

- Plasma是一种早期的Layer2架构,通过构建树状结构的子链来实现交易离线处理。主链仅在争议发生时介入仲裁,从而减少链上负载。然而,由于其退出机制存在“数据不可用”风险,且用户体验受限,实际应用较为有限。

- Rollup成为当前主流选择。其核心思想是将大量交易批量打包后提交至主链,并附带有效性证明(ZK Rollup)或采用欺诈证明机制(Optimistic Rollup)。相比Plasma,Rollup提供了更高的安全性与兼容性,尤其适用于通用智能合约场景。其中,ZK Rollup因具备即时终局性和更低的信任假设,正逐步获得市场青睐。

- 状态通道则适用于高频、低价值的微支付场景,如游戏内经济系统或实时结算。它通过建立链下双向或多边通道,在不依赖链上确认的前提下完成多次交易交互,仅在通道开启和关闭时触发链上操作,极大提升了效率。

零知识证明应用突破

零知识证明(Zero-Knowledge Proof, ZKP)技术近年来在区块链领域取得重要进展,尤其在隐私保护与可扩展性方面展现出巨大潜力。以ZK Rollup为代表的Layer2方案利用zk-SNARKs(简洁非交互式零知识证明)或zk-STARKs(可扩展透明零知识证明)对链下计算进行密码学验证,确保提交至主链的状态更新真实有效。

相较于传统乐观模型,ZKP无需等待挑战期即可完成交易确认,显著缩短资金锁定时间。此外,该技术还可用于构建隐私交易协议(如Zcash)、匿名身份认证系统及抗审查型投票机制,拓展了区块链在金融、医疗、供应链等领域的应用场景。

多链互操作性解决方案

随着DeFi、NFT及Web3生态的快速扩张,资产与数据跨链流动需求日益增长。为实现异构链间的无缝交互,行业涌现出多种多链互操作性协议,主要包括:

- 跨链桥接(Cross-chain Bridge):通过锁定源链资产并在目标链发行等价代币的方式实现资产转移。常见方案包括基于预言机的WBTC、Polygon Bridge及LayerZero等。

- 中继链架构(Relay Chain):如Polkadot与Cosmos采用的Hub-and-Spoke模型,通过共享安全机制连接多个平行链,实现高效跨链通信。

- 通用消息传递协议:例如Chainlink CCIP(跨链互操作性协议),旨在建立标准化接口,支持任意链间的消息与资产传输,增强生态系统间的协同效应。

这些互操作性方案在提升网络可扩展性的同时,也带来了新的安全挑战。因此,未来发展方向将聚焦于优化信任模型、增强抗攻击能力,并推动跨链标准统一化。

共识机制革新路径

以太坊的共识机制从工作量证明(PoW)向权益证明(PoS)的转型,是其技术演进中的关键一步。这一转变不仅旨在提升网络的可扩展性和能源效率,还涉及全新的架构设计和经济模型。

PoW到PoS的转型动因

以太坊最初采用PoW机制,与比特币类似,依赖矿工通过算力竞争来验证交易并维护网络安全。然而,PoW存在高能耗、低效率等问题,限制了网络的可持续发展。转向PoS的核心动因在于降低能源消耗、提高安全性,并增强网络的去中心化程度。在PoS机制下,验证者通过质押以太币(ETH)来参与区块生成,而非依赖算力资源,从而减少了对电力的过度依赖。

信标链架构设计

以太坊2.0升级引入了信标链(Beacon Chain),作为整个PoS系统的核心组件。信标链不处理交易或执行智能合约,而是负责协调验证者的注册、随机选择以及跨分片通信。它通过周期性地为每个分片分配验证者组,确保网络的安全性和抗攻击能力。信标链的设计使得以太坊能够支持大规模并行处理,同时保持去中心化的特性。

质押经济安全模型

在PoS机制中,质押(Staking)是保障网络安全的关键环节。验证者需至少质押32枚ETH才能参与区块验证。这种经济门槛有效防止了恶意行为,因为任何不当操作都会导致质押资金的部分或全部被罚没。此外,质押机制还引入了通胀奖励,激励更多用户参与网络维护,从而增强系统的稳定性和去中心化程度。

EIP-1559协议改革影响

EIP-1559是以太坊在Gas费机制上的重大改进,旨在优化交易费用市场。该提案引入了“基本费用”(Base Fee)和“小费”(Tip)的概念,使Gas费更具可预测性。基本费用根据区块拥堵情况动态调整,并在每次交易后被销毁,从而减少ETH的总供应量,形成通缩效应。这一机制不仅提升了用户体验,也增强了以太坊的经济模型可持续性。

网络基础设施建设

1. 节点类型与运行机制

以太坊网络由全球分布的节点共同维护,这些节点通过P2P协议进行通信和数据同步。节点主要分为全节点、轻节点和挖矿节点三类。全节点存储完整的区块链数据,并验证交易和区块的合法性;轻节点仅下载区块头信息,依赖全节点获取具体数据;挖矿节点则专注于打包交易并生成新区块,参与共识过程。

2. 全节点与轻节点差异

全节点对网络安全性至关重要,其需同步全部历史数据并执行智能合约逻辑,资源消耗较高。相比之下,轻节点不存储完整链数据,仅通过简易支付验证(SPV)确认交易状态,适合资源受限设备使用。两者在去中心化程度和功能性上存在显著差异,全节点可独立验证链上所有操作,而轻节点需信任全节点提供的数据。

3. 矿池算力分布格局

以太坊采用工作量证明(PoW)机制时,矿工可通过加入矿池提升出块概率。当前头部矿池如Ethermine、F2Pool等占据较大份额,算力集中度影响网络抗审查能力。尽管去中心化趋势仍占主导,但算力分布的不均衡可能引发单点故障风险,威胁系统稳定性。

4. 客户端软件生态(Geth/Parity)

以太坊客户端是节点运行的核心工具,主流实现包括Go语言开发的Geth和Rust语言构建的Nimbus。Geth因其兼容性和社区支持广泛部署,Nimbus则以高性能和模块化架构著称。多客户端生态增强了网络容错能力,避免单一实现漏洞导致全局性故障,保障系统稳健运行。

安全风险与治理挑战

1. 智能合约漏洞案例分析(The DAO事件)

智能合约作为以太坊生态系统的核心组件,其代码一旦部署便难以修改,因此安全性至关重要。2016年发生的The DAO事件是区块链历史上最具代表性的安全漏洞之一。The DAO是一个基于以太坊的去中心化自治组织,旨在通过智能合约管理资金并由代币持有者投票决策投资方向。然而,攻击者利用递归调用漏洞(reentrancy vulnerability)反复提取资金,在短时间内盗取了约360万ETH。

该事件暴露了智能合约开发中的关键问题:代码审计机制不完善、缺乏标准化的安全测试流程以及对复杂逻辑执行路径的误判。最终,社区决定通过硬分叉恢复被盗资金,但也因此导致以太坊网络分裂为以太坊(Ethereum)和以太坊经典(Ethereum Classic)。

2. 51%攻击防范机制

51%攻击是指某个实体控制超过一半的网络算力,从而能够逆转交易、双花资产或阻止新区块确认。尽管以太坊采用工作量证明(PoW)机制时存在此类风险,但其较高的哈希率门槛使得发动大规模攻击成本极高。此外,以太坊引入“难度炸弹”机制,逐步提高挖矿难度,推动向权益证明(PoS)过渡,进一步增强网络抗攻击能力。

在PoS机制下,攻击者需要质押大量代币才能实施类似攻击,这不仅经济上不可行,而且会严重损害攻击者自身的资产价值,形成内在的经济约束机制。

3. 去中心化治理实践

以太坊的治理模式强调社区驱动和链下协调。核心升级提案(EIP)机制允许开发者提交改进方案,并通过GitHub讨论、开发者会议及社区投票等方式达成共识。例如,EIP-1559通过调整Gas费结构优化用户体验,尽管存在争议,但最终通过广泛的社区参与得以实施。

然而,去中心化治理也面临效率低下、利益冲突和信息不对称等问题。部分项目尝试链上治理模型(如Aragon或MakerDAO),将投票权赋予代币持有者,但这种模式可能加剧权力集中,偏离真正的去中心化原则。

4. 升级机制与硬分叉争议

以太坊的协议升级依赖于硬分叉,即对现有规则进行不兼容的变更。虽然硬分叉可以修复漏洞、提升性能或引入新功能,但其代价是可能导致网络分裂,如The DAO事件后的分叉所引发的争议。硬分叉本质上是对区块链历史状态的重写,违背了“不可篡改”的核心理念。

为了避免频繁硬分叉带来的不确定性,以太坊正在推进模块化架构设计,通过信标链、分片链和Layer 2扩展方案实现渐进式升级。同时,社区也在探索更灵活的软分叉机制和链下治理工具,以降低系统性风险并提升可维护性。