近年来,NFT(非同质化代币)迅速成为区块链领域的焦点,其独特性和稀缺性构建了全新的价值体系。从数字艺术到游戏道具,再到金融工具,NFT的应用不断拓展,展现出强大的技术潜力与市场吸引力。这一现象不仅引发了投资者和创作者的广泛关注,也推动了区块链技术在多个行业的落地实践。

本章将围绕七个关键维度展开探讨:NFT的技术基础与核心特征、多维应用场景拓展、价值评估体系构建、主流交易生态分析、NFT与ICO的异同辨析、真实性验证技术路径,以及行业演进趋势与监管前瞻。通过系统性的分析,我们将深入解析NFT的本质逻辑与发展脉络,为读者提供全面而深入的认知框架。

NFT的技术基础与核心特征

NFT(非同质化代币)作为区块链技术的重要应用,其核心特征源于底层技术的支撑。理解NFT的技术基础,有助于深入把握其价值逻辑和应用场景。

首先,区块链技术为NFT提供了不可篡改的底层保障。NFT的铸造(Mint)过程通过智能合约在链上完成,所有交易记录和所有权变更均被永久存储在去中心化账本中。这种机制确保了NFT数据的真实性与完整性,防止伪造和篡改,从而构建起数字资产的可信体系。

其次,NFT的非同质化属性依赖于其技术实现机制。与同质化代币(如比特币、以太坊)不同,每个NFT都具有唯一标识符(Token ID),并通过ERC-721或ERC-1155等标准定义其属性和元数据。这些元数据可包含图像、音频、视频等数字内容,也可关联到实体资产,从而实现资产的数字化确权和流通。

此外,NFT具备可验证性与可追溯性特征。用户可通过区块链浏览器查询NFT的铸造地址、交易历史和当前持有者,确保其来源清晰。同时,基于IPFS等分布式存储技术,NFT所指向的内容也可实现去中心化存储与访问验证,进一步增强其可信度。这种透明且不可逆的记录机制,为数字资产的确权、流转和价值传递提供了坚实基础。

多维应用场景拓展分析

NFT的潜力远不止于数字艺术品的炒作,其非同质化和可追溯性为多个行业带来了创新性的应用模式。随着技术的发展与生态系统的完善,NFT正在逐步渗透到实体资产映射、游戏经济系统以及DeFi金融工具开发等多个领域。

首先,在数字艺术市场之外,NFT正被用于实现实体资产的链上映射。通过将房地产、奢侈品或收藏品等实物资产进行数字化,并以NFT的形式在区块链上确权,可以显著提升资产流通效率并降低交易摩擦。例如,部分平台已尝试将高端艺术品或限量版商品铸造为NFT,使其具备可验证来源和唯一所有权标识,从而增强市场信任度。

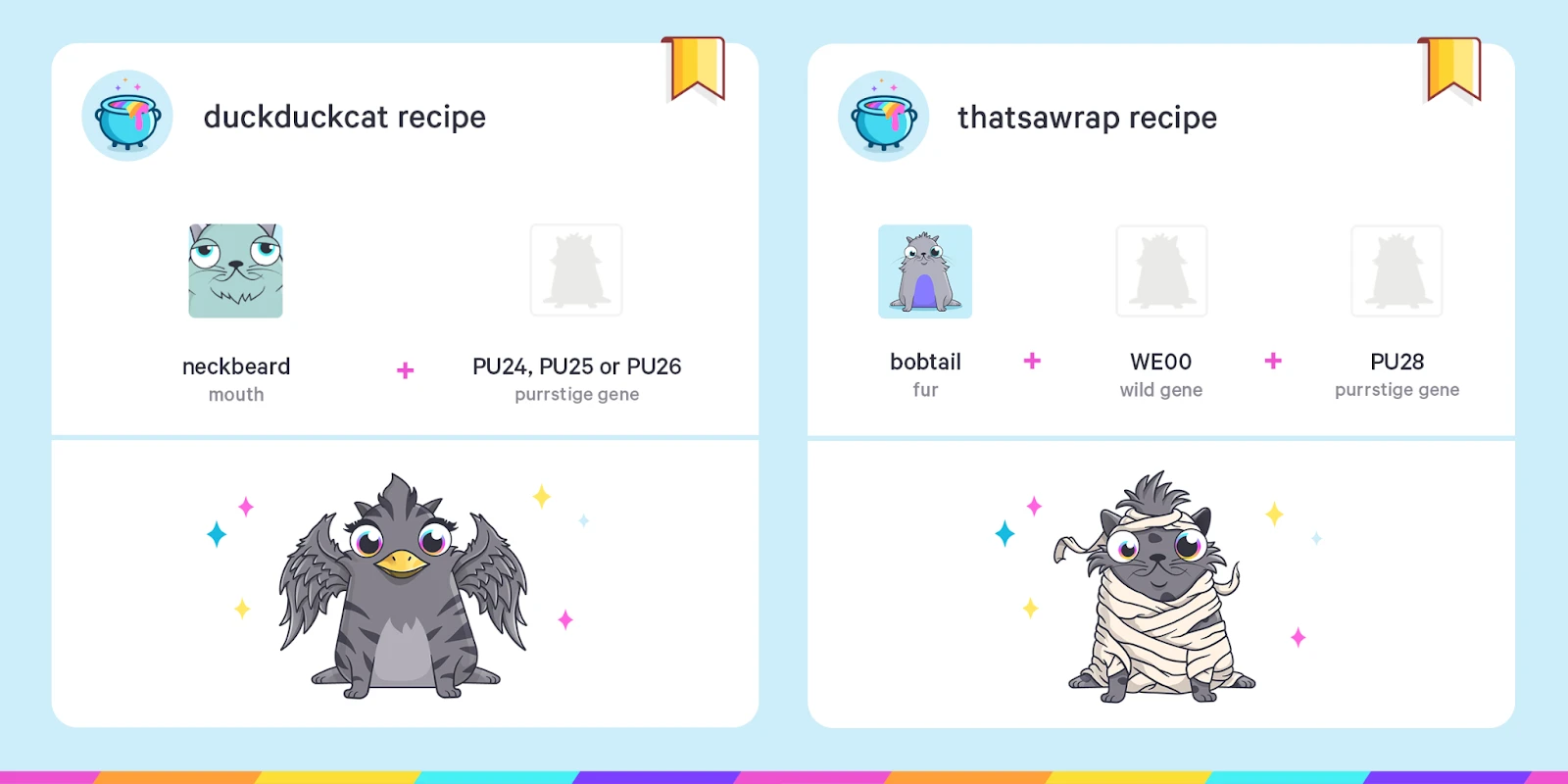

其次,NFT在游戏道具经济系统构建中展现出巨大价值。传统游戏中虚拟物品的所有权通常由中心化平台控制,而基于NFT的游戏资产则赋予玩家真正的数字产权。这种机制不仅提升了玩家参与度,还催生了“边玩边赚”(Play-to-Earn)模式,使游戏内资产具备现实经济价值。如《谜恋猫》(CryptoKitties)和《Battle Pets》等项目,均通过NFT实现了角色、道具的自由交易与繁殖机制,构建出可持续发展的游戏经济生态。

最后,NFT与DeFi创新金融工具开发的结合也日益紧密。PancakeSwap等平台推出的NFT产品不仅具有收藏属性,还可作为质押凭证获取收益,甚至支持流动性挖矿与收益聚合功能。此外,NFT碎片化技术的出现,使得高价值NFT资产能够被拆分为多个代币进行交易,进一步增强了其流动性和投资灵活性。这类融合型应用正在推动NFT从单纯的收藏品向更具金融属性的资产类别演进。

价值评估体系构建方法论

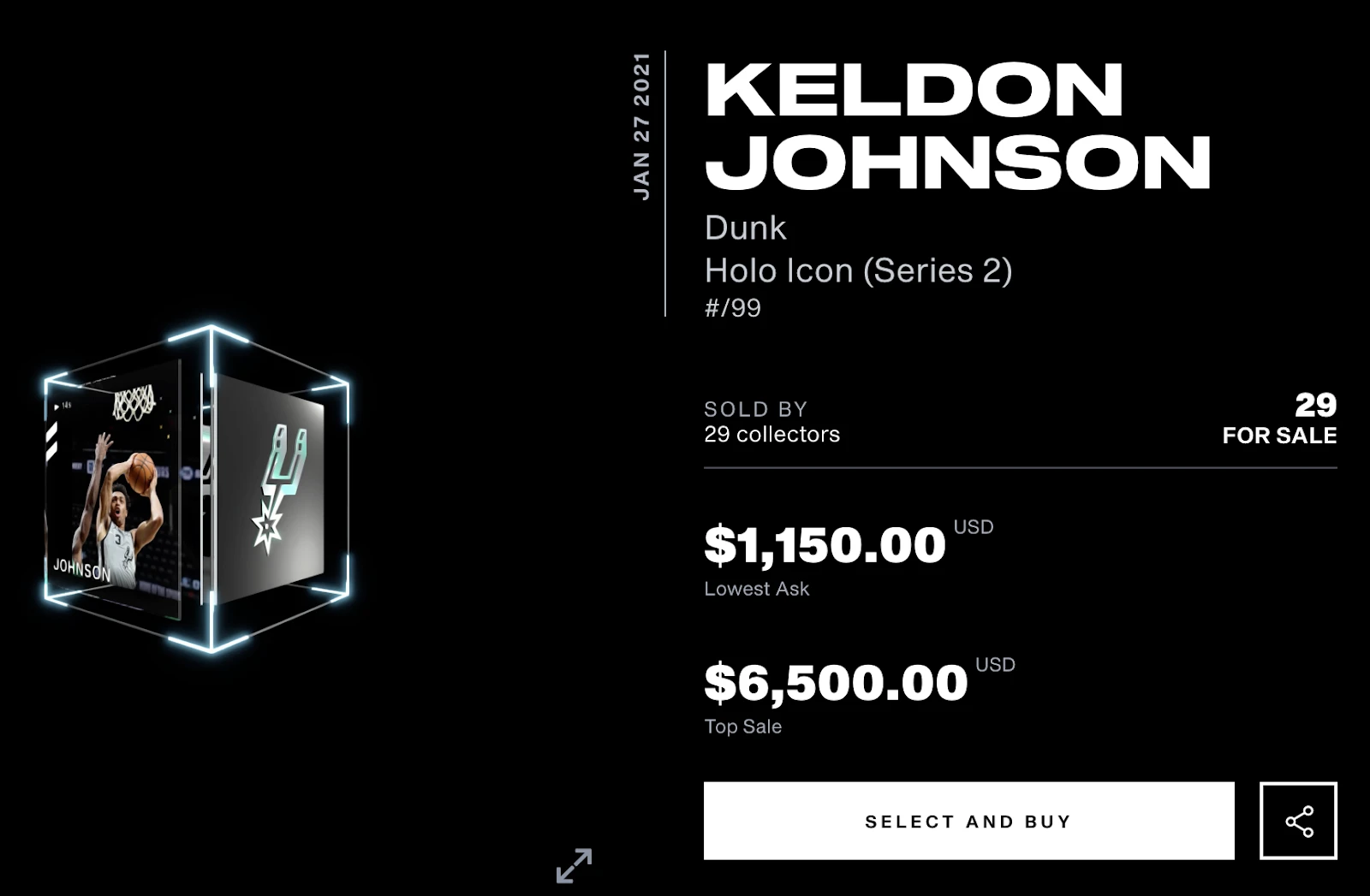

1. 稀缺性量化指标体系

NFT的核心价值之一在于其稀缺性,而这一特性可以通过多个维度进行量化。例如,限量发行的数量、特定编号(如#1/99)以及铸造时间等均可作为衡量标准。此外,某些NFT项目通过设定独特的属性组合(如《谜恋猫》中的基因遗传机制)进一步增强稀缺性。这些因素共同构成了一个可量化的稀缺性指标体系,为市场定价提供参考依据。

2. 创作者背书与市场需求动态

NFT的价值不仅取决于技术层面的不可篡改性和唯一性,还高度依赖于创作者的知名度和市场认可度。知名艺术家或IP的背书往往能显著提升NFT的溢价空间。同时,市场需求的波动也对价格产生直接影响,例如PancakeSwap平台上的NFT因其与CAKE代币的兑换机制而具备短期投机价值。这种供需关系的动态变化,使得NFT市场呈现出较强的波动性和投资吸引力。

3. 收益权证型NFT的价值锚定

部分NFT已从单纯的收藏品演变为具有收益权属性的金融工具。例如,某些DeFi平台推出的NFT可通过权益质押获得稳定收益,或与原生代币形成联动机制。这类NFT的价值锚定不仅依赖于艺术或收藏属性,更与其产生的现金流能力密切相关。以PancakeSwap为例,其NFT可兑换一定数量的CAKE代币,从而形成明确的价值下限。这种模式拓展了NFT的应用边界,并为其估值提供了更具逻辑性的框架。

主流交易生态全景扫描

在NFT生态系统中,交易平台扮演着核心角色。以太坊上的OpenSea作为最早且最大的NFT市场之一,凭借其成熟的基础设施和庞大的用户基础,成为数字艺术与收藏品的主要流通场所。然而,高昂的Gas费用限制了小额交易的活跃度。相比之下,BSC生态中的Treasureland、BakerySwap等平台通过低手续费和快速确认的优势,吸引了大量新兴项目和中小投资者,形成了更具普惠性的交易环境。

DeFi平台也在积极探索NFT的融合路径。例如,PancakeSwap推出的限量版NFT不仅具有收藏价值,还赋予持有者特定的收益权,如CAKE代币空投或流动性挖矿加成。这种将NFT与金融激励结合的模式,拓展了传统NFT的应用边界,增强了资产的实用性和流动性。

与此同时,跨链技术的发展推动了NFT交易平台向多链架构演进。Wormhole、Polygon Bridge等协议支持NFT在以太坊、Solana、BSC等多个链上自由流转,提升了资产互通性。未来,随着Cosmos、Polkadot等跨链生态的成熟,NFT交易平台将进一步打破链间壁垒,构建统一的全球数字资产市场体系。

NFT与ICO的异同辨析

1. 资金融通机制本质差异

NFT(非同质化代币)与ICO(首次代币发行)在资金募集方式上存在根本性区别。ICO是一种融资工具,项目方通过发行功能性代币向公众募集资金,投资者通常期望代币未来能在二级市场升值或用于项目生态内。而NFT本质上是数字资产的唯一标识,其核心价值在于稀缺性和不可替代性,交易逻辑更接近收藏品或艺术品,而非投资标的。NFT的发行并不以融资为主要目的,而是对特定资产进行确权和流通。

2. 投机泡沫与合规风险比较

两者都曾因市场炒作引发投机热潮,但风险结构不同。ICO在2017年爆发式增长后,大量项目缺乏实际落地,导致监管介入并加强审查,尤其涉及证券属性的代币被严格监管。相比之下,NFT因其非标准化特性难以被统一监管,虽然也存在价格虚高现象,但多数被视为个人资产交易行为,目前全球监管框架仍在探索中,整体合规压力相对较低。

3. 行业发展可持续性论证

从长期发展角度看,NFT具备更强的应用延展性。其不仅限于数字艺术,还逐步渗透至游戏、DeFi、身份认证等领域,形成多元化的生态系统。而ICO模式因监管收紧及市场信任危机,已逐渐被STO(证券型代币发行)或私募融资等更合规的方式取代。NFT的技术基础和应用场景使其更具持续创新潜力,尽管当前仍处于早期阶段,但其结构性优势为行业提供了更稳健的发展路径。

真实性验证技术路径

NFT的真实性验证是保障其价值和流通性的关键环节,主要依赖于区块链技术的透明性和不可篡改性。首先,通过区块链浏览器(如BscScan或Etherscan)进行数据核验,可以查看NFT的铸造时间、交易记录以及对应的钱包地址,确保其来源可追溯且未被篡改。

其次,智能合约地址溯源方法则进一步强化了验证的可靠性,通过分析NFT所依附的智能合约代码及其部署地址,可确认其是否由合法创作者或平台发行。此外,数字指纹与IPFS(星际文件系统)存储验证也为NFT内容的真实性提供了保障。数字指纹技术通过生成唯一标识符,确保NFT所关联的数字资产未被篡改,而IPFS则通过分布式存储机制,为NFT提供去中心化的数据存储路径,防止内容丢失或被恶意替换。这些技术路径共同构成了NFT真实性验证的多层防护体系,为用户提供了可信赖的资产确权机制。

行业演进与监管前瞻

技术标准制定进程

随着NFT市场的快速扩张,技术标准的制定成为行业发展的关键推动力。目前,ERC-721和ERC-1155是以太坊平台上最主流的NFT标准,分别支持唯一性资产和半同质化资产的发行与管理。然而,跨链兼容性、数据存储规范以及元数据结构化仍是亟待解决的问题。国际标准化组织(ISO)和W3C等机构已开始探索NFT相关标准,旨在提升互操作性与安全性,为全球范围内的NFT应用提供统一框架。

知识产权法律挑战

NFT的兴起也引发了关于知识产权归属的法律争议。尽管NFT的区块链记录可以证明所有权,但并不自动赋予持有者版权或商标权。许多NFT项目存在未经授权使用第三方作品的情况,导致侵权纠纷频发。此外,创作者权益保护机制尚不完善,部分平台缺乏对原创内容的审核流程。未来,需通过智能合约引入更清晰的授权条款,并推动法律体系对数字资产版权的明确定义与执行。

未来应用场景扩展方向

NFT的应用正从数字艺术和游戏道具向更广泛的领域延伸。在金融领域,NFT与DeFi结合催生了资产碎片化、抵押借贷等创新模式;在实体产业,NFT可用于奢侈品溯源、房地产确权等场景。此外,随着元宇宙概念的兴起,NFT在虚拟土地、身份标识等方面的应用潜力巨大。未来,随着技术成熟与合规框架完善,NFT有望在教育、医疗、版权管理等传统行业中实现更深度的融合。