区块链技术以其去中心化、不可篡改和透明性等特性,正在重塑金融、供应链、医疗等多个行业的运作模式。其核心在于通过分布式账本和智能合约实现无需信任中介的价值交换。特别是在去中心化金融(DeFi)领域,智能合约已成为构建自动化金融协议的基础组件。DeFi 应用涵盖借贷、交易、衍生品、稳定币等多个金融场景,依赖智能合约自动执行复杂的业务逻辑,从而减少人为干预和操作风险。

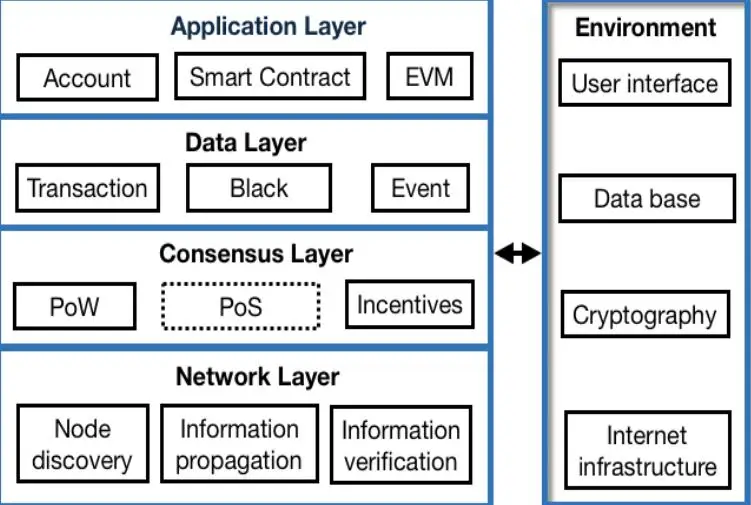

然而,智能合约的安全性问题日益凸显。由于其代码一旦部署便难以修改,任何漏洞都可能被恶意利用,导致资产损失甚至系统性风险。近年来,多起重大攻击事件(如 DAO 被攻击、Parity 钱包漏洞、BEC 代币溢出等)表明,智能合约漏洞不仅影响个体用户,还可能波及整个 DeFi 生态系统的稳定性。因此,深入分析智能合约在应用层、数据层、共识层和网络层的各类漏洞,对于构建安全可靠的去中心化金融体系至关重要。

▌图1:以太坊架构四层结构示意图

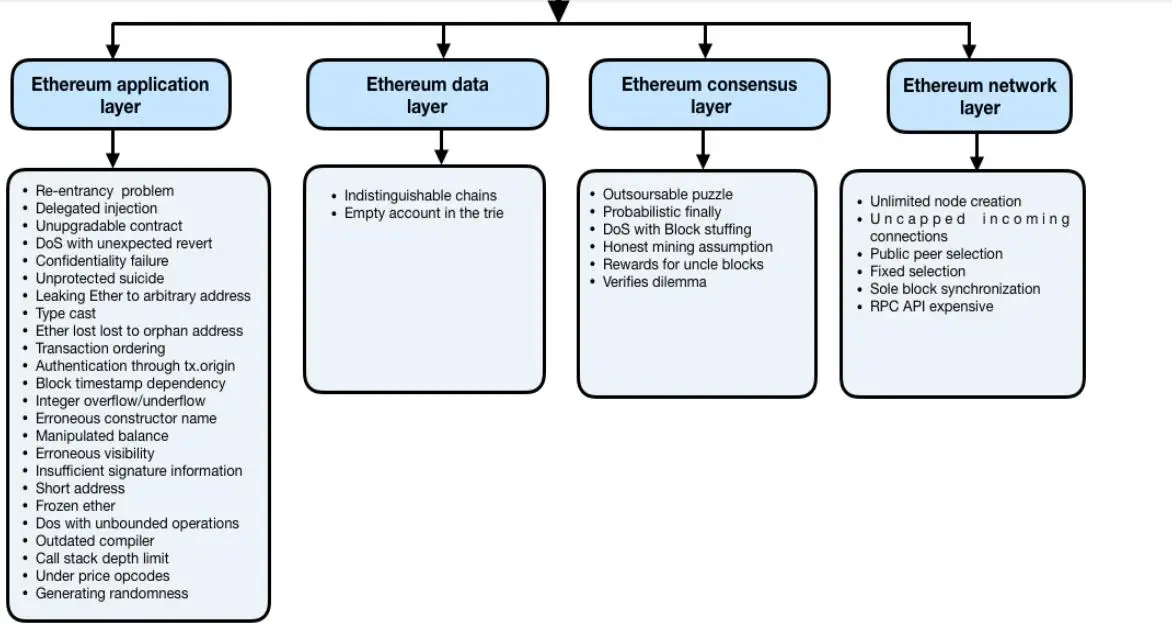

▌图2:以太坊各层漏洞分布全景图

以太坊应用层漏洞全景解析

智能合约作为以太坊生态的核心组件,其安全性直接影响整个DeFi系统的稳定性与资金安全。在以太坊的应用层中,由于Solidity语言特性、EVM执行机制以及开发者经验不足等因素,多种关键性漏洞频繁出现,并被攻击者利用造成巨额损失。以下将重点分析五类典型漏洞及其代表性案例。

1. 重入攻击原理与DAO事件案例

重入攻击(Reentrancy)是最早引起广泛关注的智能合约漏洞之一,其核心机制在于外部调用未完成前回调函数被反复触发,导致合约资产被多次提取。2016年发生的The DAO事件即为此类攻击的典型案例。攻击者通过构造恶意合约,在接收转账的同时递归调用DAO合约的提款函数,绕过余额更新逻辑,最终盗取约360万ETH。该事件直接导致以太坊硬分叉并形成ETH与ETC两条链。防范此类攻击的关键措施包括:采用Checks-Effects-Interactions模式、使用互斥锁机制,或引入非重入型转账函数。

2. 委托调用注入与Parity钱包攻击

委托调用(Delegatecall)是EVM提供的一个底层调用指令,用于实现代码复用。然而,若未正确限制目标合约权限,攻击者可通过修改调用方状态变量实施破坏。2017年Parity多重签名钱包因库合约设计缺陷,被攻击者利用delegatecall篡改合约所有权,导致价值约15万ETH的资金冻结。该漏洞的根本原因在于将无状态库合约误用为可变状态合约。防御策略包括:避免将用户可控地址作为delegatecall参数、使用不可变代理合约结构,以及采用模块化权限控制机制。

3. 冻结以太漏洞与合约升级机制缺陷

当合约因逻辑错误或权限配置不当导致资金无法取出时,即发生“冻结以太”漏洞。Parity钱包第二次攻击事件中,攻击者通过调用自毁函数销毁了关键库合约,致使所有依赖该库的合约无法访问,造成超过50万ETH永久锁定。此外,部分合约升级方案存在安全隐患,例如代理合约与逻辑合约分离架构若未设置多重签名验证机制,可能被恶意升级者操控。解决方案包括:引入时间锁机制、采用多签治理模型,以及在部署前进行形式化验证。

4. 整数溢出/下溢与BEC代币攻击

整数溢出(Overflow)和下溢(Underflow)发生在运算结果超出数据类型表示范围时,若未进行边界检查,可能导致状态变量被非法修改。2018年BEC代币合约因未使用SafeMath库处理加减操作,被攻击者构造超大数值参数触发溢出,生成数十亿异常代币并在市场抛售。该漏洞源于Solidity早期版本未默认启用算术检查。当前主流做法是强制使用SafeMath或OpenZeppelin提供的数学安全库,或采用编译器插件自动插入边界检测逻辑。

5. 其他23种漏洞类型的技术细节

除上述四类高危漏洞外,应用层还存在大量中低风险问题,如:

- 拒绝服务(DoS)攻击:通过故意引发交易回滚或消耗大量Gas阻碍合约正常运行;

- tx.origin身份验证漏洞:使用全局变量tx.origin进行权限判断,易受钓鱼攻击;

- 可见性错误:函数或状态变量未正确设置public/private修饰符,导致信息泄露或非法访问;

- 随机数可预测性:依赖block.timestamp、blockhash等矿工可控变量生成伪随机数,影响赌博类合约公平性;

- 短地址攻击:利用ERC-20接口对地址长度校验不严,插入非法字符截断数据字段,篡改转账金额。

针对这些漏洞,开发团队应遵循OWASP智能合约安全指南,结合静态分析工具(如Slither、Oyente)、动态测试框架及形式化验证系统进行全面审计,确保代码逻辑严密性和执行环境安全性。

数据层与共识层漏洞技术剖析

区块链系统的数据层与共识层承担着交易数据存储、状态更新以及网络节点间一致性维护的核心功能。然而,这些底层机制的漏洞可能引发严重的安全风险,影响整个区块链网络的稳定性和安全性。

交易重放攻击与链分裂风险是数据层的典型漏洞之一。在以太坊硬分叉引入EIP-155之前,交易签名未包含链ID,导致同一笔交易可在不同链上重复执行。例如,以太坊(ETH)与以太坊经典(ETC)之间的交易可互相重放,造成资产损失。该漏洞通过将chainID纳入签名字段得以缓解,但跨链互操作场景下仍需警惕潜在的重放攻击风险。

State Trie空账户引发的DoS攻击源于以太坊状态存储机制的设计缺陷。攻击者可通过构造大量空账户,迫使节点在验证状态时消耗过多计算资源,从而导致节点响应延迟甚至宕机。此类攻击在2016年曾被用于以太坊网络,迫使社区通过硬分叉实施状态租金机制以提高攻击成本。

Ethash算法的可外包性缺陷暴露了工作量证明(PoW)机制的局限性。尽管Ethash旨在通过内存密集型计算抵御ASIC矿机,但其部分顺序性设计仍允许矿工将计算任务拆分并外包给多个计算单元,从而提升算力效率,破坏去中心化挖矿的公平性。该漏洞揭示了PoW机制在抗中心化与算力分配之间的固有矛盾。

概率最终性与CAP定理的权衡反映了区块链在一致性与可用性之间的取舍。以太坊采用GHOST协议,优先保障交易的快速确认,但牺牲了绝对最终性,导致交易存在被重组的可能性。这种设计符合CAP定理中对分布式系统可用性的优先选择,但也增加了双花攻击的风险,尤其在低确认区块场景下更为明显。

块填充攻击与Fomo3D事件分析则揭示了矿工激励机制的潜在滥用。攻击者通过提交大量高Gas价格交易占据区块空间,迫使其他交易被延迟处理,从而操控智能合约执行流程。2018年Fomo3D游戏事件中,攻击者利用该策略成功截获奖金池,凸显了当前区块空间分配机制的公平性缺陷。

上述漏洞表明,数据层与共识层的安全问题往往源于协议设计的权衡与实现细节的疏漏。这些问题不仅影响单个区块链网络的稳定性,也可能在跨链、Layer2等扩展场景中引发系统性风险。

网络层漏洞与系统性风险

区块链网络层作为节点通信的基础架构,其安全性直接影响整个系统的稳定性。然而,在以太坊等主流平台中,仍存在多个关键漏洞,可能引发系统性风险。

节点ID生成机制的安全隐患在于,早期版本的Geth客户端使用64字节ECDSA公钥作为唯一标识符,但未绑定IP地址。这使得攻击者可在同一IP下创建大量伪造节点,垄断目标节点的连接资源,造成网络隔离。尽管后续通过引入IP+公钥组合机制缓解该问题,但部分客户端仍未完全采纳此方案。

传入连接泛滥攻击则利用了节点连接管理策略的缺陷。在Geth 1.8之前,节点对传入TCP连接数量无上限限制,攻击者可通过建立大量无效连接耗尽节点资源,阻止其与正常节点通信。该问题已在新版中通过设置⌊maxpeers/3⌋的默认限制加以修复。

对等体选择算法的缺陷体现在节点路由表的维护逻辑上。旧版Geth客户端从每个桶头部选取活跃节点建立连接,攻击者可通过频繁通信维持排名,实现连接操控。改进后的算法改为在整个路由表范围内随机选取节点,增强分布均衡性。

区块同步机制的攻击面涉及节点在获取新区块时的验证流程。攻击者可构造高难度虚假链,诱导节点下载无效数据,导致同步延迟甚至服务中断。此类攻击无需控制多数算力即可实施,对轻节点威胁尤为显著。

RPC API暴露引发的链上风险主要源于节点对外暴露的远程调用接口。若未正确配置访问控制策略,攻击者可通过RPC接口执行敏感操作,如发起转账、部署合约等,直接威胁用户资产安全。建议采用白名单机制并关闭非必要端口,降低暴露面。

▌图3:以太坊网络层安全架构示意图

漏洞缓解方案与行业实践

智能合约安全问题已成为DeFi生态系统发展的关键挑战,但通过一系列系统性措施和行业最佳实践,可以有效降低漏洞风险。在开发阶段,遵循智能合约开发最佳实践至关重要。这包括使用经过验证的代码库、避免低级调用、限制外部调用依赖、采用SafeMath等防溢出库,并对权限控制进行严格设计。

在工具层面,静态分析工具如Slither和Oyente已被广泛用于检测常见漏洞。Slither具备模块化架构,支持自定义规则扩展,适用于复杂项目的安全审计;而Oyente则以可视化报告见长,适合快速识别重入攻击、整数溢出等典型问题。两者各有侧重,结合使用可提升检测覆盖率。

治理机制方面,多签钱包与时间锁机制成为主流风控手段。多签机制通过多重授权防止单点失效,而时间锁则为关键操作引入延迟,提供应急响应窗口。链上监控系统的部署进一步增强了实时防御能力,通过异常交易模式识别、Gas消耗异常检测等方式,及时预警潜在攻击行为。

随着Layer2扩容方案的演进,其安全性也受到重点关注。当前Optimistic Rollup和ZK-Rollup两类方案均在持续优化欺诈证明机制和零知识验证流程,确保在提升吞吐量的同时不牺牲安全性。整体来看,多层次防护体系的构建正推动智能合约安全水平稳步提升。

未来安全架构的发展方向

随着DeFi生态系统的持续扩展,智能合约的安全架构也面临更高的要求。形式化验证技术正逐步成为保障智能合约逻辑正确性的关键手段,通过数学方法对代码进行严格证明,从而有效减少漏洞风险。与此同时,零知识证明(ZKP)在隐私保护方面展现出巨大潜力,不仅提升了交易的匿名性,还为构建更复杂的去中心化应用提供了技术支持。

跨链互操作性作为多链生态的重要组成部分,其安全性问题不容忽视。不同链之间的资产转移和数据交互可能引入新的攻击面,需要建立统一的安全标准与验证机制。此外,智能合约保险机制正在探索中,旨在通过去中心化保险协议对冲潜在的财务损失,提升用户信心。

最后,监管科技(RegTech)的融合路径也为区块链安全架构带来新思路。将合规性要求嵌入智能合约执行流程,有助于实现自动化的监管审查与风险控制,推动行业向更加规范化、透明化的方向发展。