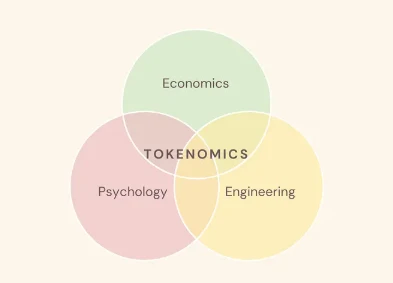

代币经济学(Tokenomics)是指围绕区块链项目中代币的设计、发行、分配、流通及激励机制所构建的经济系统。其核心在于通过数学算法和智能合约规则,建立一个去中心化、透明且具备自我调节能力的经济模型,从而驱动网络参与者的行为,确保系统的安全性、可持续性与价值增长。

在评估区块链项目时,代币经济学是不可或缺的重要维度。它不仅决定了代币的内在价值和市场表现,还直接影响项目的生态建设、用户参与度以及长期发展能力。一个设计良好的代币经济模型可以实现资源的高效配置,增强网络效应,并防止早期持有者垄断或短期投机行为对系统造成冲击。

研究代币经济学可从三大关键维度切入:供需关系决定代币的稀缺性和流通性;激励机制塑造参与者的行为模式,保障网络安全与共识维护;长期价值捕获能力则体现于代币在应用场景中的实用性及其对生态收益的分配机制。这三个维度共同构成了代币经济模型的核心分析框架。

区块链经济模型的底层逻辑解析

区块链经济模型的核心在于通过代码实现对经济规则的硬性约束,确保系统运行的透明性和可预测性。智能合约作为这一机制的技术载体,将传统经济规则以程序形式固化,使所有参与者的行为必须遵循既定协议,形成“代码即法律”的治理范式。这种设计不仅提升了系统的抗审查性和去中心化程度,也有效降低了信任成本。

比特币是区块链经济模型的经典案例。其总量上限为2100万枚,且每四年区块奖励减半的设计,构建了一个通缩型经济模型。这种固定供应量与减半机制相结合的方式,模拟了贵金属稀缺性的经济学特性,增强了持有者的资产保值预期。同时,交易费用机制在区块补贴递减过程中逐步成为矿工的主要收入来源,从而持续激励网络的安全维护和交易验证。

在代币经济模型中,通缩与通胀机制的设计直接影响价值捕获能力。例如,BNB通过定期销毁机制减少流通总量,提升单位代币的稀缺性,属于典型的通缩模型。而以太坊则采用动态发行机制,在EIP-1559升级后引入基础费用销毁机制,结合PoS质押体系,实现供需平衡下的弹性货币政策。两者分别代表了不同经济目标导向下的制度创新,体现了区块链项目在货币工程层面的多样化探索。

代币经济学的五大关键要素体系

在评估一个区块链项目的可持续性和经济模型稳健性时,代币经济学(Tokenomics)构成了核心分析框架。其核心逻辑围绕五个关键要素展开,涵盖从供应结构到激励机制的多个维度。

供应结构分析

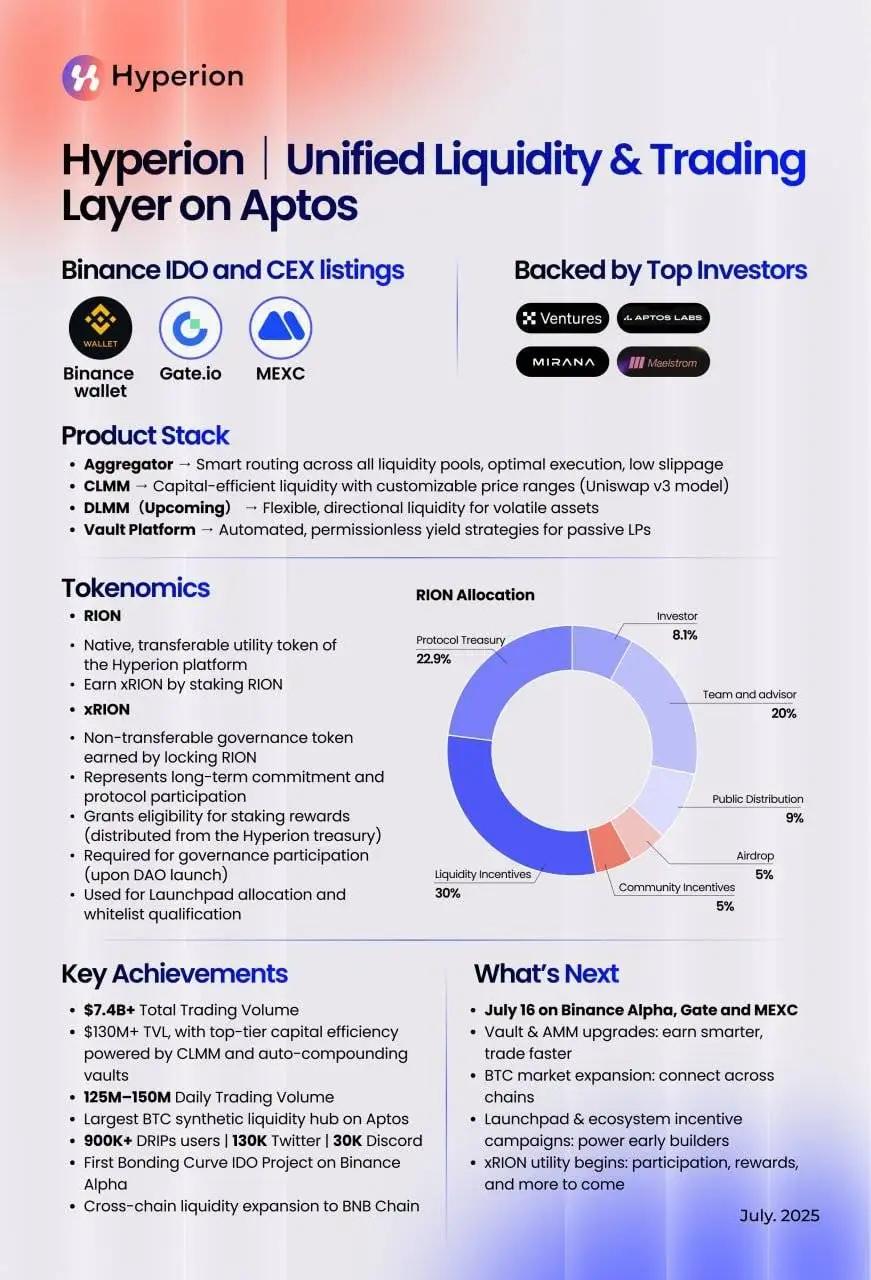

代币的供应结构决定了其稀缺性与流通效率,通常包括最大供应量、流通量和释放计划三个核心指标。最大供应量设定了代币总量上限,如比特币的2100万枚,直接影响长期价值存储属性。流通量则反映当前市场上可交易的代币数量,部分项目通过锁仓或释放计划控制短期供给,以避免市场过度抛压。例如,某些项目会设定创始团队代币分阶段解锁机制,确保长期利益绑定。

多维效用设计

代币的效用决定了其使用场景和内在价值,常见的功能包括支付媒介、治理权利和资产凭证。支付媒介用于支付网络手续费或生态内服务费用,如BNB用于支付BNB链上的交易费;治理代币赋予持有者对协议升级的投票权,增强去中心化治理能力;资产凭证则代表某种权益或所有权,如稳定币锚定法币价值,证券型代币对应传统金融资产。

分配公平性评估

代币分配方式影响早期参与者的行为和市场的信任度。公平推出意味着无预挖,所有用户同步参与获取,如比特币和狗狗币;而预挖项目需关注初始分配比例及锁定期限。若大量代币集中在少数机构或团队手中,可能引发集中抛售风险。因此,合理的分配应兼顾早期支持者激励与市场公平性。

销毁机制对价值捕获的影响

销毁机制通过减少总供应量提升稀缺性,从而增强代币的价值捕获能力。例如,BNB定期回购并销毁部分代币,目标是将总量减至1亿枚;以太坊自EIP-1559后引入基础费销毁机制,实现通缩效果。这类机制有助于构建正向反馈循环,提升投资者信心。

激励相容性设计

代币的激励机制必须确保各参与方的利益一致,推动系统长期稳定运行。工作量证明(PoW)通过区块奖励和交易费激励矿工维护网络安全,权益证明(PoS)则通过质押收益鼓励节点诚实参与。此外,DeFi项目常采用流动性挖矿等创新激励手段,吸引用户参与生态建设。

代币经济模型的演进趋势

NFT与稀缺性经济的创新实践

非同质化代币(NFT)通过赋予数字资产唯一性和可验证性,重构了稀缺性经济模型。不同于传统代币的可互换性,NFT的不可分割与不可替代属性使其在数字艺术、游戏资产和虚拟地产等领域催生了新型价值捕获机制。例如,基于ERC-721或ERC-1155标准的NFT项目通过限量发行、链上确权和二级市场版税机制,构建了围绕稀缺性驱动的经济闭环。这种模式不仅提升了用户参与的经济激励,也推动了数字资产所有权的去中心化转移。

跨链资产协议对代币经济学的影响

跨链资产协议的兴起打破了单一链上代币的流动性壁垒,重塑了代币经济模型的跨生态价值传导机制。通过资产桥接、封装代币和跨链治理机制,项目方实现了多链部署下的代币效用扩展。例如,Cosmos IBC与Polkadot XCMP等协议使代币可在不同共识层间自由流转,增强了代币的跨生态应用场景。然而,这也带来了代币供应分布不均、跨链套利风险和治理权分散等新挑战,要求代币经济模型具备更强的跨链适应性与安全性设计。

传统资产代币化的新型经济模型探索

传统资产(如房地产、证券、大宗商品)的代币化为代币经济学注入了现实世界价值锚定机制。通过将实体资产上链,代币不仅具备流动性增强优势,还可引入智能合约驱动的自动化分红、合规性验证与碎片化交易功能。例如,证券型代币(STO)通过合规发行机制与链上治理结合,构建了透明、高效的新型融资与投资通道。此类模型要求代币经济设计兼顾链下资产确权、监管合规与激励机制的长期可持续性,标志着代币经济学向现实经济体系的深度渗透。

投资决策中的代币经济学应用框架

在评估区块链项目时,投资者需综合技术、团队、社区与经济模型四个维度进行系统性分析。技术层面关注底层架构的创新性与安全性;团队背景与执行力直接影响项目可持续性;社区活跃度反映生态发展潜力;而经济模型则决定了代币的长期价值捕获能力。风险预警方面,应警惕代币集中持有、不合理通胀率及机制设计失衡等问题,这些因素可能引发市场操纵或系统性崩溃。此外,代币经济学与市场周期高度联动,牛市中激励机制易推动价格上涨,而熊市则考验模型抗压能力与价值支撑逻辑。