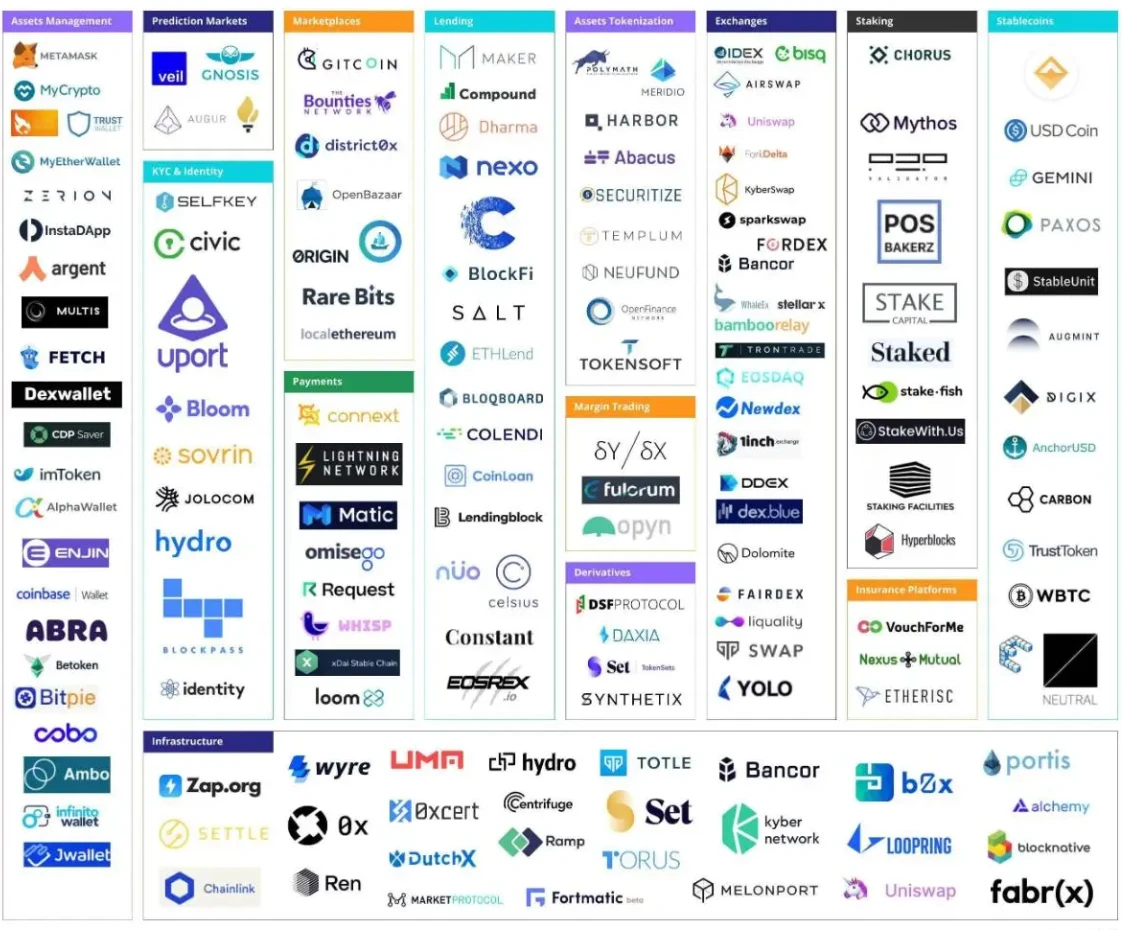

去中心化金融(DeFi)自2021年初以来经历了显著增长,成为区块链技术最具前景的应用之一。根据最新数据,锁定在DeFi协议中的总价值(TVL)已从约150亿美元迅速攀升至450亿美元,显示出市场对去中心化金融服务的强烈需求。与此同时,去中心化交易所(DEX)的月交易额也突破了500亿美元大关,标志着用户行为正逐步向非托管、透明和无需信任的交易平台迁移。

在这一发展过程中,以太坊作为DeFi生态的核心平台,面临高昂Gas费用与网络拥堵的挑战,促使各类扩展方案不断演进。Layer 2扩容技术如Optimistic Rollup和ZK Rollup逐渐成熟,Polygon等项目也在整合多种扩展机制,以提升性能并保持安全性。此外,跨链竞争格局日益激烈,BSC、Solana、Avalanche等公链纷纷构建自己的DeFi生态,试图吸引开发者与流动性提供者。

值得注意的是,Visa宣布将在以太坊上使用USDC进行结算,这一举措不仅体现了传统金融巨头对稳定币和DeFi基础设施的认可,也为整个行业带来了更强的信任背书。此类事件标志着DeFi正在从边缘实验走向主流金融体系的重要组成部分。

DeFi市场现状分析

DeFi(去中心化金融)在2021年初经历了爆发式增长,成为加密货币领域的重要焦点。从数据来看,锁定在DeFi协议中的总价值(TVL)从约150亿美元迅速攀升至450亿美元,显示出市场对去中心化金融服务的强烈需求和广泛认可。这一增长不仅反映了用户对透明、无需许可金融系统的兴趣,也体现了机构投资者和技术开发者的积极参与。

与此同时,去中心化交易所(DEX)的月交易额突破500亿美元大关,标志着DeFi在交易基础设施层面的成熟。Uniswap、SushiSwap等主流DEX平台持续优化流动性机制与用户体验,推动了交易量的稳步上升。这种增长趋势表明,DEX正在逐步替代传统中心化交易所的部分功能,成为数字资产交易的重要基础设施。

此外,多个核心DeFi协议的技术演进进一步推动了生态系统的扩展。以Synthetix迁移至Optimism为例,该项目通过采用Optimistic Rollup技术,显著降低了链上交互成本并提升了系统吞吐能力。这一举措不仅为用户提供了更高效的交易体验,也为其他项目探索Layer 2扩展方案提供了实践参考。协议层的技术迭代和架构优化,正成为DeFi持续发展的关键驱动力之一。

以太坊Layer 2扩展方案全景

Optimistic Rollup(Arbitrum/Optimism)技术特性

Optimistic Rollup 是当前以太坊 Layer 2 扩展方案中最具代表性的实现之一,其核心机制基于“乐观验证”模型。该模型假设所有交易在默认情况下是合法的,并通过欺诈证明(Fraud Proof)机制来检测和纠正潜在的恶意行为。这种设计使得 Arbitrum 和 Optimism 能够提供较高的兼容性,支持与以太坊虚拟机(EVM)一致的智能合约执行环境。

Optimism 已经实现了部分主网上线,并与多个 DeFi 协议展开合作,例如 Synthetix 和 Uniswap V3。这些项目通过迁移至 Optimism,显著降低了链上交互成本并提升了用户体验。而 Arbitrum 则在生态部署方面更为积极,已吸引 Augur、Bancor 等主流协议入驻,显示出更强的生态整合能力。

然而,Optimistic Rollup 的主要局限在于其提款延迟问题。由于欺诈证明需要一定时间进行验证,用户从 Layer 2 提款至 Layer 1 通常需要等待 7 天左右,这对流动性效率构成一定挑战。

ZK Rollup(StarkWare/ZKSync)性能对比

ZK Rollup 采用零知识证明(ZKP)技术,在保证安全性的同时大幅提升交易处理速度和数据压缩效率。StarkWare 和 ZKSync 是目前 ZK Rollup 领域的两大主导者。StarkWare 已广泛应用于 DeversiFi、Immutable X 和 dYdX 等项目,展现出良好的性能表现和可扩展性。其 StarkEx 解决方案支持定制化应用,尤其适合高频交易场景。

相比之下,ZKSync 正致力于构建通用型 EVM 兼容环境,目标是让 Solidity 编写的智能合约能够无缝迁移至 ZK Rollup 层。尽管其主网发布时间尚未最终确定,但这一方向若能成功落地,将极大推动 ZK Rollup 在 DeFi 领域的普及。

总体而言,ZK Rollup 在吞吐量、安全性和数据可用性方面优于 Optimistic Rollup,但在通用计算和生态兼容性方面仍处于追赶阶段。

Polygon 整合多种扩展方案的战略布局

Polygon(原 Matic Network)采取了多层扩展策略,旨在构建一个统一的以太坊 Layer 2 生态系统。除了其原有的 PoS 侧链外,Polygon 积极引入 Plasma、Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 等多种扩展方案,形成多层次、互操作性强的技术架构。

这一战略的核心在于提升 DeFi 应用的灵活性与互通性。通过跨链桥接和模块化设计,Polygon 力图解决不同扩展方案之间的流动性割裂问题,为开发者提供一站式部署平台。此外,其对 zkEVM 技术的持续投入也表明其在 ZK Rollup 领域的长期布局意图。

Polygon 的多元化路径不仅增强了以太坊 Layer 2 生态的整体韧性,也为未来多链共存格局下的互操作性提供了可行的解决方案。

跨链DeFi生态发展挑战

跨链DeFi的发展面临多重结构性难题,其中BSC的分叉模式与CeDeFi争议尤为突出。作为以太坊的兼容链,BSC通过复制EVM环境快速部署智能合约,降低了项目迁移门槛。然而,其中心化程度较高的共识机制引发“CeDeFi”质疑,削弱了去中心化信任基础。尽管BSC凭借低手续费和高吞吐量吸引大量用户,但其在安全性和抗审查性方面的妥协,使其难以成为真正去中心化金融体系的核心载体。

Solana/Serum与Avalanche/Pangolin则代表了高性能公链自主构建DeFi生态的路径。Solana依托高TPS和低延迟特性,结合Serum的链上订单簿模型,试图打造高效、透明的去中心化交易市场。Avalanche则通过子网架构实现多链协同,Pangolin作为其核心DEX,利用平台治理机制优化流动性分配。两者虽具备技术优势,但在协议多样性、用户基数及资产沉淀方面仍难与以太坊生态抗衡。

Cosmos与Polkadot则从互操作性层面提供跨链解决方案。Cosmos通过IBC协议实现主权链间的无缝通信,构建模块化区块链网络;Polkadot则采用中继链+平行链架构,提供跨链消息传递与共享安全性。两者均致力于打破链间壁垒,推动资产与数据自由流动。然而,当前跨链桥接仍存在延迟性、安全风险及标准不统一等问题,制约了跨链DeFi的可组合性与资本效率提升。

扩展方案的技术瓶颈与突破

1. 可组合性割裂问题解析

DeFi 的核心优势之一是协议间的可组合性,即多个智能合约能够在单一交易中无缝交互。然而,在当前多链和 Layer 2 扩展环境下,这一特性面临严重挑战。例如,若 Aave 部署在 Polygon 上而 Uniswap 运行在 Optimism 上,则用户无法直接在同一交易中调用两者合约。这种割裂不仅削弱了 DeFi 协议的协同效率,也提高了用户的操作复杂性和成本。

2. 跨链桥接方案的延迟性挑战

跨链桥接技术作为连接不同区块链生态的关键组件,其性能直接影响用户体验。目前主流的乐观验证机制(如 Arbitrum 和 Optimism)通常需要数小时甚至更长时间完成资产回撤,导致资金流动性受限。此外,桥接过程中的安全验证层级增加,也带来了额外的延迟和潜在攻击面扩展,成为影响跨链 DeFi 实时性的关键瓶颈。

3. 流动性碎片化应对策略

随着 DeFi 生态向多链扩展,流动性呈现出高度碎片化的趋势。同一资产可能同时存在于以太坊主网、多个 Layer 2 网络以及异构链上,造成资本利用率下降。为缓解这一问题,行业正在探索聚合型流动性协议(如 Across、Hop Protocol)和原生跨链资产发行机制。这些方案旨在通过统一清算层或共享流动性池的方式,提升资本效率并降低用户切换网络的成本。

未来行业格局演变预测

DeFi的长期发展将不可避免地受到技术演进、市场周期和生态整合的多重影响。首先,多链共存将成为主流趋势,以太坊Layer 2与Solana、Avalanche等高性能链并行发展,形成差异化竞争格局。流动性将逐步向头部链集中,通过跨链桥接和聚合协议实现更高效的资本配置。

其次,熊市周期将发挥“自然筛选”机制,淘汰缺乏实际应用场景和可持续商业模式的项目,推动资源向具备真实价值捕获能力的协议倾斜。这一过程有助于构建更具韧性和合规性的DeFi基础设施,增强整体生态系统的可信度和技术深度。

最后,从终局形态来看,DeFi将演化为开放金融的核心基础设施层,与传统金融体系形成互补甚至部分替代关系。通过资产代币化、自动做市商机制和去中心化治理的持续优化,DeFi有望实现全球范围内的资本自由流动与高效定价,成为下一代金融系统的重要组成部分。