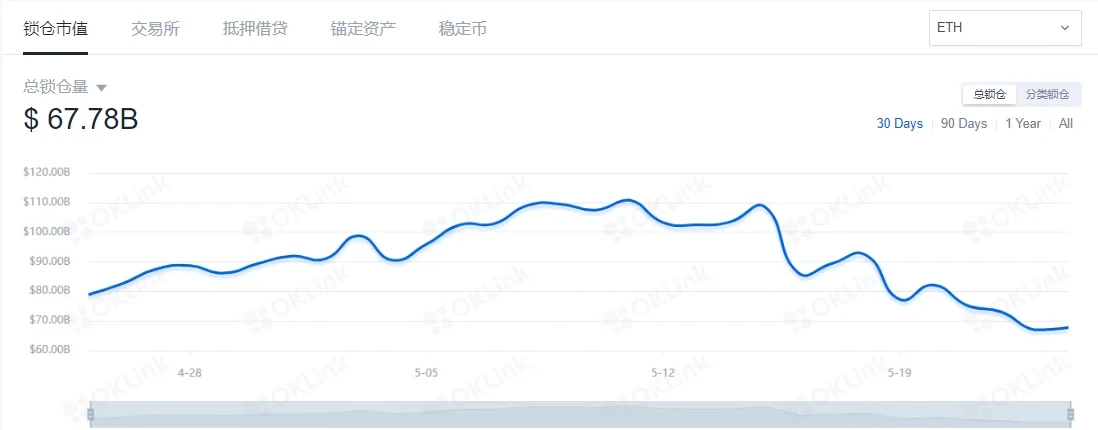

去中心化金融(DeFi)近年来经历了快速的发展,得益于流动性挖矿的推动以及协议间的高度可组合性。这种可组合性使得开发者能够以更少的资源实现更高的创新效率,构建出复杂的金融产品和服务。例如,用户可以使用ETH作为抵押品生成DAI,再通过Curve兑换为USDC,并最终在衍生品平台进行交易,形成一个高度互操作的价值流转链条。

然而,随着DeFi生态系统的扩展,其内部各层级之间的依赖关系也日益紧密,系统性风险随之上升。一旦某个关键组件出现故障——如稳定币脱锚、预言机数据被操纵或链上拥堵导致清算失败——整个生态系统都可能面临连锁反应。因此,理解DeFi堆栈的层级结构及其潜在风险,是评估和管理该领域投资与运营风险的基础。本文将围绕DeFi市场的三大核心风险展开分析,并提出八个具有实践价值的风险缓解策略,为从业者和投资者提供系统性的认知框架。

DeFi堆栈的六个层级解析

DeFi生态系统的复杂性源于其多层级架构和高度可组合性的设计。理解这些层级不仅有助于识别创新潜力,更能揭示潜在的系统性风险。我们将DeFi堆栈划分为六个关键层级,每一层都承担着特定功能,并与其他层级紧密耦合。

1. 原子价值单位:稳定币与生息资产的风险

DeFi堆栈的第一层由“原子价值单位”构成,包括DAI、USDT、WBTC等稳定币和生息资产(如cToken、aToken),以及AMM池的LP份额。这些资产作为抵押品广泛应用于借贷、衍生品和杠杆交易中,构成了DeFi交易生命周期的起点和终点。

该层级的核心风险在于底层资产的稳定性。例如,DAI依赖于MakerDAO系统的正常运行,若其清算机制失效或治理被恶意操控,可能导致DAI脱锚;而USDT则面临中心化托管机构的信用风险,一旦Tether的银行储备出现问题,USDT的价值可能迅速崩塌。此外,集中托管型资产如WBTC存在二元风险——若BTC私钥被盗或托管方遭遇攻击,整个DeFi生态将受到连锁冲击。

2. 交易层:链上交互的基础作用

第二层是交易处理能力,即用户和智能合约在链上执行操作的能力。随着DeFi协议复杂度上升,大量自动化操作(如清算、保证金追加、预言机更新)对链上吞吐量提出更高要求。以太坊高昂的Gas费用和网络拥堵已多次导致清算失败,进而引发系统性偿付危机。

为缓解这一问题,Layer2扩容方案(如Optimism、StarkWare)和高性能公链(如Solana、Near)正在成为替代选择。它们通过提升TPS、降低延迟和交易成本,增强DeFi系统的可扩展性和抗压能力。

3. 价格预言机:单点故障与数据安全

第三层是价格预言机,负责向智能合约提供外部市场数据。由于DeFi协议普遍依赖预言机进行清算、定价和风险管理,其安全性直接关系到整个系统的稳定性。Chainlink、MakerDAO Medianizer等主流预言机一旦遭受攻击或数据篡改,可能引发大规模误清算,甚至导致协议资不抵债。

为降低此类风险,项目方正采用多源数据聚合、时间加权平均价格(TWAP)、波动阈值校验等方式提高数据可靠性。同时,引入去中心化治理机制,防止单一节点成为攻击目标。

4. 底层产品:协议间可组合性实践

第四层涵盖DeFi核心基础设施,包括借贷协议(Aave、Compound)、自动做市商(Uniswap、Curve)、衍生品平台(dYdX、Synthetix)和资产管理工具(Set、Melon)。这些产品之间具有高度互操作性,形成一个非线性的网络结构。

例如,cToken可在Curve中作为抵押品,Uniswap LP份额也可用于Aave借款。这种跨协议集成提升了资本效率,但也放大了风险传导效应。某一协议的漏洞或清算失败可能迅速蔓延至其他协议,形成系统性风险。

5. 聚合器:收益优化与风险传导

第五层是聚合器,包括供给方聚合器(Yearn Finance、Harvest Finance)和需求方聚合器(1inch、Paraswap)。它们通过算法优化资金配置,帮助用户获取更高收益或更低交易成本。

然而,聚合器本身并不持有资产,而是将用户资金分配至多个底层协议。因此,若任一底层协议出现故障,用户资金可能受损。特别是供给方聚合器,因其频繁调用多个DeFi协议,风险暴露面更广。

6. 钱包与前端:用户体验竞争维度

第六层是钱包和前端界面,如MetaMask、Zapper、Instadapp等。它们不参与金融逻辑构建,而是专注于提升用户体验,通过优化交互设计、本地化支持和客户服务体系吸引用户。

尽管该层级的技术风险较低,但其作为用户进入DeFi世界的入口,仍需关注账户安全、私钥管理和反钓鱼机制。未来,具备高级风控功能的钱包将成为DeFi普及的重要推动力。

DeFi市场三大核心风险分析

DeFi(去中心化金融)的快速发展在提升金融系统开放性和透明度的同时,也引入了若干关键性风险。这些风险不仅影响单个协议的安全性,还可能通过可组合性在整个生态系统中传导,形成系统性危机。以下将从三个核心维度深入剖析当前DeFi市场面临的主要风险。

1. 抵押品风险:稳定币脱锚引发连锁清算

抵押品是DeFi借贷和衍生品市场的基础,其中稳定币(如DAI、USDC、USDT)因其低波动性被广泛接受。然而,一旦稳定币因底层机制失效或信任崩塌而脱锚,其作为抵押资产的价值将迅速缩水,触发大规模清算事件。例如,若Tether的美元储备真实性受到质疑,USDT价格下跌将导致依赖其作为抵押品的借贷平台出现资不抵债现象,并可能波及合成资产发行、AMM流动性池等关联协议。

2. 预言机攻击:价格操纵导致偿付危机

预言机作为链外数据与智能合约之间的桥梁,承担着提供市场价格、清算阈值等关键信息的职责。但其也成为黑客攻击的重点目标。攻击者可通过闪电贷操控AMM价格,向协议输入虚假报价,从而实现低成本套利甚至破坏系统偿付能力。例如,Synthetix曾因sKRW喂价异常遭受攻击,bZx也曾因Uniswap价格被操纵而发生无损借款事件。此类攻击凸显出单一数据源和缺乏时间加权价格验证机制的风险隐患。

3. 清算风险:以太坊拥堵中断系统运行

DeFi协议依赖链上交易执行清算操作,而在网络拥堵或Gas费飙升时,清算机器人可能无法及时响应抵押率不足的仓位,导致坏账累积。2020年“312”事件中,MakerDAO因Gas费用过高导致部分清算失败,最终造成系统损失。随着DeFi市场规模扩大,对高吞吐量、低延迟基础设施的需求日益迫切,否则极端行情下的清算延迟将成为系统稳定性的重要威胁。

上述三类风险相互交织,构成了DeFi生态中最关键的脆弱点。理解并应对这些风险,是推动DeFi走向成熟和规模化应用的前提。

DeFi风险的八大缓解策略

DeFi生态系统的复杂性决定了其面临的风险具有高度的系统性和传导性,一旦底层基础设施出现故障,整个协议网络可能迅速陷入危机。针对这些核心风险,行业逐步发展出一系列技术与机制层面的应对策略,以下从八个关键方向展开分析。

1. 抵押品类型限制与风险参数分级

抵押资产的质量直接决定协议的安全边界。为降低系统性风险,主流借贷平台如Aave和Compound已开始实施抵押品分类管理,优先接受透明度高、流动性强的资产(如USDC、WBTC),并排除波动性过大的代币。同时,引入动态风险参数模型,对不同抵押品设置差异化的贷款价值比(LTV)、清算阈值和清算奖金比例。例如,DAI的LTV可设为75%,而ETH则可能仅为60%。这种分层管理机制有助于在提升资本效率的同时,控制潜在的连锁清算风险。

2. 多预言机数据校验与波动阈值设置

价格预言机作为DeFi协议的关键输入源,其可靠性直接影响系统稳定性。当前主流方案是采用多源数据聚合机制,结合Chainlink、Band Protocol等去中心化预言机网络,并辅以TWAP(时间加权平均价格)或VWAP(成交量加权平均价格)算法来过滤短期价格扰动。此外,设定价格波动阈值(如偏离中位数超过3%时暂停更新)可有效抵御闪电贷攻击。Synthetix等项目已通过该机制成功阻止多次操纵尝试,显示出其在极端市场条件下的防御能力。

3. Layer2扩容方案提升交易吞吐量

以太坊主网拥堵导致的Gas费用飙升曾引发多起清算失败事件,凸显链上执行能力的重要性。Layer2扩容方案成为主流解决方案之一,包括Optimistic Rollup(如Arbitrum、Optimism)和ZK-Rollup(如StarkWare、zkSync)。这些方案通过将计算和状态更新移至链下处理,显著提升TPS(每秒交易数)并降低单笔交易成本。例如,dYdX已部署于基于StarkWare的Layer2网络,实现千级TPS和接近零的手续费,极大增强了清算响应能力。

4. KeeperDAO模式保障清算流动性

清算机制的有效性是维持DeFi协议偿付能力的核心。KeeperDAO通过建立公共清算人池,汇集流动性提供者资金用于自动化清算操作,形成去中心化的清算服务市场。参与者可通过质押稳定币或ETH获取清算收益,同时协议方获得稳定的清算能力保障。该模式已在多个借贷平台上验证可行性,有效缓解了传统依赖个体Keeper在高Gas环境下失效的问题。

5. 矿池优先交易机制设计

矿工在区块打包中的优先级选择直接影响关键交易的确认速度。部分矿池(如Spark Pool)探索推出“优先交易通道”机制,允许持有特定矿池代币(MPT)的地址获得交易优先纳入权限。DeFi协议可通过持有MPT确保清算、预言机更新等关键操作在拥堵期间仍能及时上链。Taichi网络的实践表明,此类机制可在极端行情下避免系统性违约风险。

6. MEV机制反哺清算保障

矿工可提取价值(MEV)长期以来被视为套利工具,但其潜在正向作用正在被重新评估。通过引导矿工优先执行清算交易,可构建自动化的清算保障层。尽管存在中心化风险,但在合理设计激励结构的前提下,MEV机制可转化为系统稳定性工具,确保即使在市场剧烈波动时,清算流程仍能持续运行,防止坏账累积。

7. 衍生品交叉保证金降低资本消耗

跨协议头寸净额结算机制可显著提升资本利用率。例如,用户在同一地址持有多空对冲头寸时,理论上只需为净风险敞口提供抵押。dYdX与MCDEX等衍生品平台正探索联合保证金体系,使交易者能在不同市场间共享抵押资产。这一机制不仅减少清算压力,也为机构用户提供更高效的资本配置路径。

8. Gas代币储备应对极端费用波动

Gas代币(如CHI、GST-2)提供了一种预付费式资源管理工具。协议可在Gas价格低位时批量铸造Gas代币,在拥堵期用于支付清算等关键操作,从而平滑费用波动带来的运营风险。随着DeFi协议对链上执行确定性的要求提升,Gas代币储备将成为风险管理工具箱中的标准组件。

综上所述,DeFi风险缓解策略正从单一维度防护转向系统性治理框架建设。上述八大策略分别对应抵押资产、数据输入、执行能力、清算机制等核心环节,构成多层次、立体化的风控体系。未来,随着跨链互操作性增强与机构级对冲工具的发展,DeFi有望在保持开放性与创新力的同时,构建更具韧性的金融基础设施。

总结与未来展望

DeFi的快速发展带来了前所未有的金融创新,但同时也加剧了系统性风险的复杂性。随着协议间依赖关系日益紧密,风险管理已成为行业可持续发展的核心议题。未来,系统性风险管理能力将直接决定DeFi生态的稳定性和可扩展性。与此同时,机构投资者对风险对冲工具的需求将持续上升,推动衍生品市场和去中心化保险机制的发展。此外,随着多链生态的演进,资产跨链流动加剧了风险传导路径,如何在保障互操作性的同时控制跨链风险,将成为下一阶段的重要挑战。