去中心化金融(DeFi)自诞生以来,便以“民主化金融治理”为核心口号,承诺赋予每一个参与者平等的话语权。然而,在实际运行中,这种理想化的治理模式正面临严峻挑战。多数协议采用基于代币的治理机制,表面上实现了“一人一票”的公平原则,实则因用户参与度低迷、投票权集中等问题,导致治理权力被少数资本巨头所掌控。这种现实与愿景之间的巨大落差,揭示了当前DeFi治理体系中的结构性缺陷。

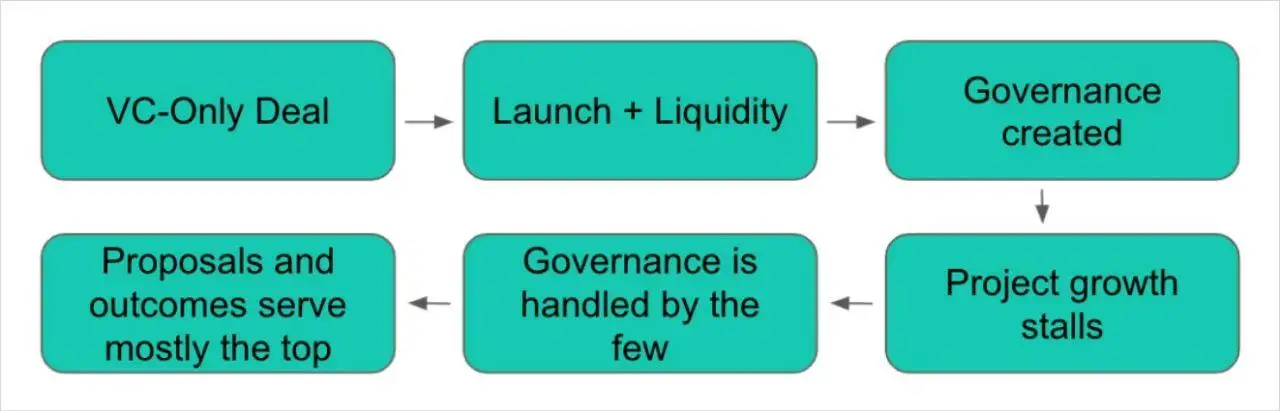

更令人担忧的是,寡头政治正在DeFi生态中悄然成型。早期投资者和风险资本凭借大量代币持有,实质上控制了关键决策权,削弱了普通用户的影响力。在缺乏有效制衡机制的情况下,治理过程逐渐演变为资本博弈的舞台,而非社区共识的体现。由此引发的核心命题浮出水面:在去中心化与效率之间,如何构建真正具备代表性和可持续性的治理架构?

用户低参与度的三重困境

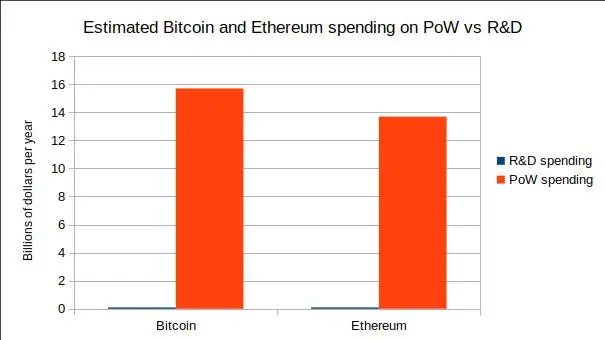

DeFi治理的理想愿景是去中心化和民主化,但在实践中,用户参与度普遍低迷,形成了多重结构性障碍。首先,参与门槛过高成为阻碍普通用户进入治理领域的重要因素。以太坊等主流链上的Gas费用波动剧烈,在网络拥堵时可能达到数十甚至上百美元,使得小额代币持有者难以负担投票成本。此外,技术壁垒同样显著,多数用户缺乏对治理提案内容的理解能力,也缺乏便捷的工具来参与链上投票。

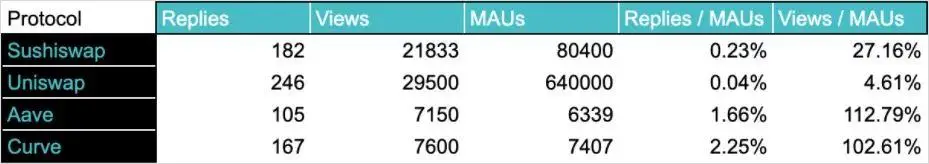

其次,提案过载问题日益严重。由于任何人都可以提交治理提案,导致协议面临大量低质量、重复甚至恶意的提案。这种信息过载不仅稀释了真正关键议题的关注度,也加剧了用户的决策疲劳,最终降低了整体投票率和治理效率。

最后,激励机制错位进一步削弱了长期治理动力。当前大多数DeFi协议将治理权与代币持有量直接挂钩,但并未建立有效的机制来鼓励用户持续参与治理过程。短期经济收益(如空投或投票奖励)往往无法形成稳定的治理参与习惯,反而可能导致“投机式投票”行为,忽视项目长期发展需求。这种激励结构失衡,使得治理权力逐渐向少数高代币持有者集中,偏离了去中心化的初衷。

寡头政治的形成机制与危害

1. 代币分配失衡:早期投资者与机构的权力集中

DeFi协议的治理权通常与代币所有权挂钩,而代币的初始分配往往高度集中。早期投资者、创始团队和风险资本在项目启动阶段便持有大量代币,这种结构性失衡导致治理权力天然向少数群体倾斜。尽管部分项目尝试通过空投或公平分发机制缓解这一问题,但多数情况下,代币仍快速流向资源更丰富的实体。这种集中化趋势不仅削弱了普通用户的治理影响力,也使得协议的发展方向更容易受到资本意志的主导。

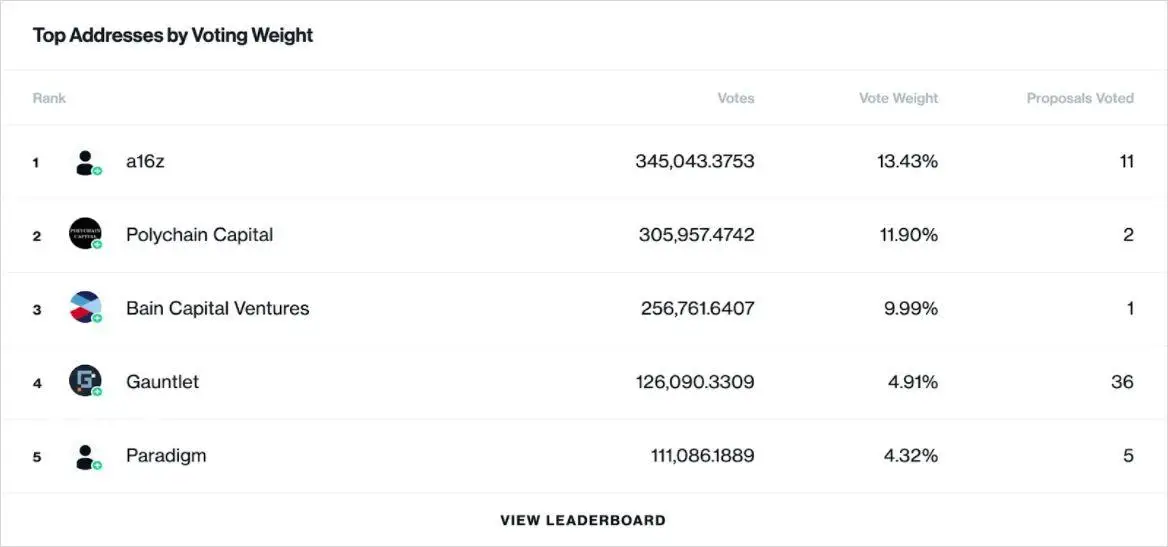

2. 投票权垄断:风险资本控制40%以上主流协议治理权

根据多个DeFi协议的链上数据分析,风险投资机构在多个主流项目的治理中占据显著份额,部分协议中其投票权甚至超过40%。这种垄断性控制使得关键提案的实际决策权掌握在少数资本方手中,而非广泛社区。尽管代币持有者投票机制表面上体现了“一人一票”的民主原则,但实际上形成了“一币一票”的资本主导格局。这不仅违背了去中心化治理的核心理念,也增加了系统性风险——一旦这些机构利益趋同,可能对协议发展方向施加非市场化的干预。

3. 委托治理失效:Compound案例揭示的精英俘获现象

为提升治理参与度,一些协议引入委托机制,允许用户将投票权委托给代表。然而,在Compound等案例中,该机制并未有效改善治理结构,反而加剧了精英俘获现象。数据显示,其核心治理参与者中,前五大地址中有四个属于风投背景,普通用户难以实质性影响决策。此外,部分大型代币持有者即便拥有投票权,也缺乏积极参与动力,导致治理效率低下。这种制度设计上的缺陷,使得委托机制未能真正实现治理权的下放,反而成为寡头政治的另一种表现形式。

贡献证明的创新治理框架

1. 多维权重设计:代币持有+社区贡献的复合投票机制

当前多数DeFi协议采用基于代币持有的“一币一票”(One Token, One Vote)治理模式,这种机制虽然简单透明,但容易导致权力集中于少数大额代币持有者手中,忽视了那些虽持币较少但对生态有持续贡献的用户。为解决这一问题,贡献证明(Proof of Contribution)提出了一种多维权重设计,将代币持有量与社区贡献纳入统一评估体系。

具体而言,该机制通过引入“贡献积分”作为第二维度,赋予积极参与提案讨论、代码审计、流动性提供或内容创作等行为的用户额外投票权重。例如,某协议可设定每贡献一定数量的流动性或参与治理论坛发言即可获得相应积分,最终投票权由代币持有量与贡献积分共同决定。这种复合机制不仅提升了治理的公平性,也激励了多样化的价值创造行为,使治理权更贴近实际生态贡献。

2. 动态投票权:长期持有者权益加成与闲置投票权回收

传统治理模型中,代币持有者的投票权通常固定不变,这可能导致大量“沉睡选票”的存在,削弱治理效率。动态投票权机制旨在通过时间因素和活跃度调节投票权重,以优化治理资源的配置。

一方面,系统可对长期持有代币的用户给予投票权加成,例如每持有一年增加5%的权重,上限为30%。此举有助于筛选出真正关心项目长期发展的核心支持者,增强治理稳定性。另一方面,对于连续若干周期未参与投票的账户,其投票权可被临时冻结并重新分配至活跃参与者,形成“闲置投票权回收”机制。这种动态调整不仅提高了治理响应效率,也有助于防止治理权的僵化集中。

3. 分层治理结构:核心开发者/流动性提供者/普通用户的差异化赋权

为了更精细地匹配不同角色在生态系统中的影响力,分层治理结构成为一种可行的制度创新。该模型将治理主体划分为多个层级,如核心开发者、流动性提供者、普通用户等,并根据其对协议的实际贡献程度赋予差异化的治理权限。

核心开发者通常掌握技术方向与协议升级的关键决策权,因此应享有较高的初始投票权重;流动性提供者作为协议经济模型的重要支撑者,可通过质押资产获得相应的治理参与资格;而普通用户则可通过日常交互行为积累基础投票权。此外,各层级之间可设置一定的交叉授权机制,例如允许流动性提供者对某些财政支出提案进行表决,而核心开发者则专注于技术变更的审批。

这种分层机制不仅提升了治理的专业性和针对性,也有助于构建更具包容性的去中心化治理体系,避免单一利益群体主导决策过程。

治理进化的路径与行业展望

DeFi治理的持续演进需要从技术、制度和生态三个层面进行系统性优化。在技术层,Layer2治理方案正逐步成为降低参与成本的关键工具。通过将投票和提案流程迁移至链下或二层网络,用户可以在无需支付高昂Gas费用的情况下完成治理操作,从而显著提升参与率。

在制度层,预言机治理与条件自动化执行机制正在被探索为增强治理效率的新路径。通过引入去中心化预言机,治理决策可以基于真实世界数据自动触发执行,减少人为干预和延迟,提高协议对市场变化的响应速度。这种机制也有助于防止恶意提案滥用治理资源。

生态层方面,跨协议治理联盟的兴起为对抗单一寡头控制提供了可行方案。多个DeFi协议通过建立联合治理框架,共享治理权力并形成制衡机制,避免个别实体对关键基础设施的过度掌控。这种协作模式不仅增强了系统的抗风险能力,也为用户提供了更公平的治理环境。

整体来看,DeFi治理的未来将依赖于技术创新与制度设计的协同推进。只有通过多层次的结构性优化,才能真正实现去中心化金融的核心承诺——开放、透明且由社区驱动的金融体系。