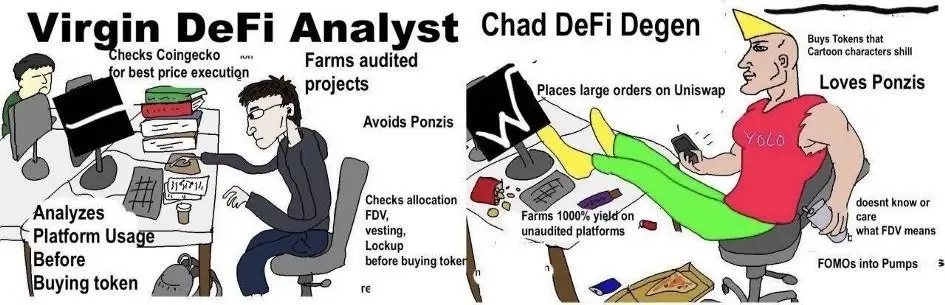

DeFi耕收作为加密货币市场中最具吸引力的投资策略之一,因其高收益潜力吸引了大量参与者。然而,伴随高回报而来的还有不容忽视的高风险,包括智能合约漏洞、代币经济模型失衡以及社群治理机制薄弱等问题。为系统化评估项目风险与收益,Steaker团队构建了三维风险评估体系,从技术、经济与社群三个维度出发,形成结构化的分析框架。该体系以智能合约审查为基础,确保底层代码安全可靠;通过代币经济模型分析,识别项目长期价值与潜在泡沫;最后借助社群生态验证,判断项目可持续性与治理透明度。这一框架不仅提升了风险识别能力,也为投资者提供了更具前瞻性的决策支持。

第一维度:智能合约安全性审查

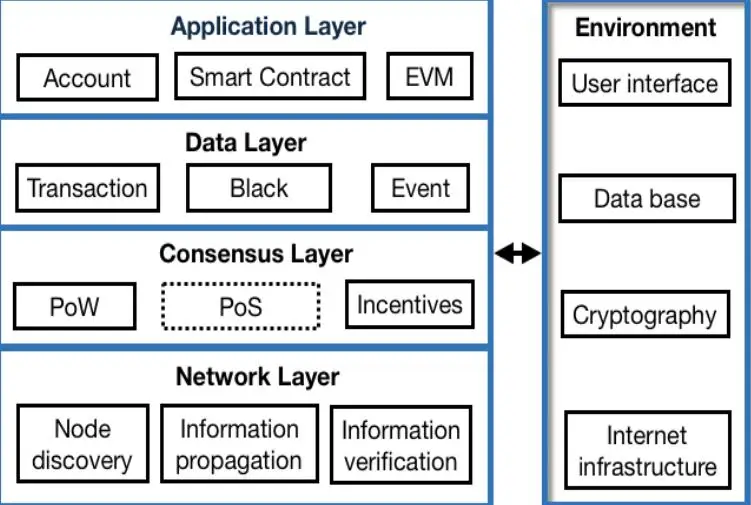

在DeFi生态系统中,智能合约是所有协议和金融产品运行的核心机制。其代码逻辑的正确性、权限控制的严谨性以及开发团队的安全设计,直接决定了用户资金的安全性与协议的可持续性。Steaker DeFi Team在评估一个DeFi项目是否具备参与价值时,始终将智能合约的安全性审查置于首位。以下从四个关键维度展开深入分析。

第三方审计报告的权威性验证

权威的第三方审计机构对智能合约进行形式化验证和漏洞扫描,是识别潜在风险的重要手段。主流审计机构如CertiK、PeckShield、Trail of Bits等,具备丰富的区块链安全经验,其审计报告通常包含详细的漏洞分类、风险等级评估及修复建议。然而,审计并非万能,部分项目可能因时间紧迫或成本限制未进行审计。此时,团队需结合代码透明度与社区反馈,评估项目方是否具备足够的技术能力保障合约安全。

分岔项目代码差异对比分析

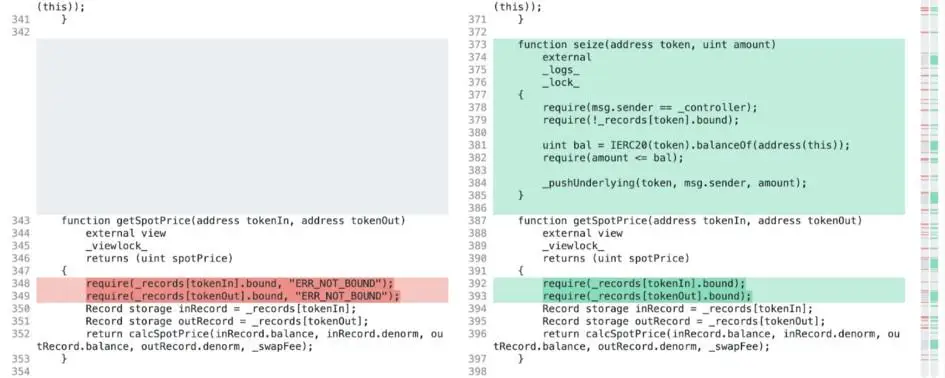

许多DeFi项目基于已有协议进行分岔(fork),以快速部署并吸引流动性。此类项目的安全性评估,需重点比对其与原始项目的代码差异(diff)。通过工具如Diffchecker或手动比对,可识别新增函数、权限变更及潜在恶意逻辑。

例如,某些项目可能在分岔代码中嵌入隐藏的管理员权限或资金转移函数,此类行为需高度警惕。

高危函数权限与 Rug Pull 风险排查

智能合约中若存在高权限函数(如mint、burn、pause、transferOwnership等),可能成为 Rug Pull 攻击的温床。审查时应重点核查以下内容:管理员地址是否可控、权限函数是否可被滥用、资金池是否可被单方面提取。通过Etherscan等区块链浏览器,可追溯合约部署地址及其链上行为,识别是否存在异常资金流动或权限滥用。

私钥烧毁与时间锁机制有效性验证

为增强用户信任,部分项目采用私钥烧毁(burn key)或时间锁(time lock)机制,限制管理员权限。私钥烧毁通常表现为将合约所有权地址设置为不可控地址(如0x0000…dead),从而实现去中心化治理。时间锁则通过延迟执行关键操作(如参数修改、资金转移),为社区提供响应窗口。验证此类机制时,需通过链上数据确认地址不可控性及时间锁合约逻辑的正确性,确保其真正具备抗审查与抗攻击能力。

智能合约作为DeFi协议的底层基础设施,其安全性直接决定了项目的生存周期与用户资金安全。因此,系统性地审查审计报告、代码差异、权限控制及信任机制,是进行DeFi耕收决策不可或缺的第一步。

第二维度:代币经济模型深度解析

在完成智能合约安全性评估后,DeFi项目的代币经济模型成为决定其长期可持续性和用户收益的关键因素。Steaker团队在评估代币模型时,主要从五个维度进行系统性分析,以识别潜在风险并评估收益潜力。

1. 应用场景与长期价值锚定分析

代币的实用价值是其价格稳定和增长的核心支撑。项目方若仅通过高APY吸引流动性,而缺乏明确的应用场景(如治理、质押、手续费分红等),则难以维持长期价值。例如,Compound和Cream等借贷平台的治理代币具备投票权和收益分配机制,形成了持续的需求支撑。相反,部分分叉项目仅提供流动性挖矿奖励,缺乏后续治理规划,导致代币在释放完成后迅速贬值。因此,评估代币是否具备刚需属性和可持续的经济模型,是判断其长期价值的关键。

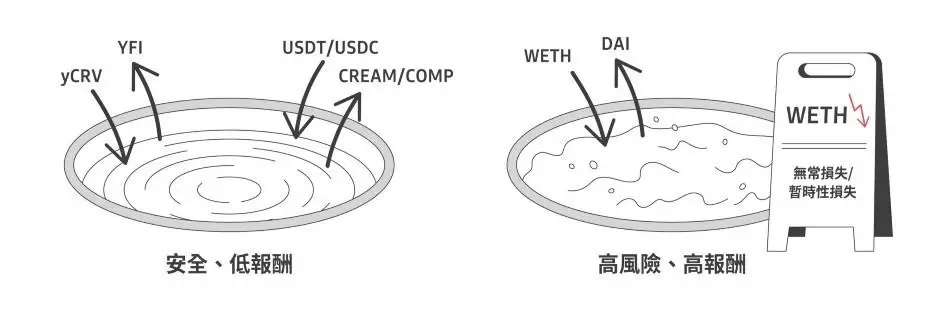

2. 流动性池代币组合风险收益比测算

流动性提供者(LP)需承担价格波动带来的无常损失(Impermanent Loss),因此需对流动性池的代币组合进行风险收益比测算。稳定币与稳定币组合(如USDC/DAI)风险较低,适合保守型投资者;而高波动性资产组合(如ETH/代币)虽可能带来更高收益,但也显著增加无常损失概率。

Steaker团队通常结合历史价格波动数据与代币释放曲线,评估不同市场环境下LP的盈亏平衡点,以优化资金配置。

3. 无常损失对冲策略有效性验证

针对存在无常损失的流动性池,需验证项目方或第三方是否提供有效的对冲机制。部分协议通过衍生品对冲、动态费用调整或代币奖励补偿等方式降低LP风险。例如,某些项目会根据市场波动调整流动性奖励分配比例,或引入期权类产品对冲持仓波动。然而,多数DeFi项目并未提供系统性对冲方案,投资者需自行评估是否具备风险管理能力,或选择风险较低的池型。

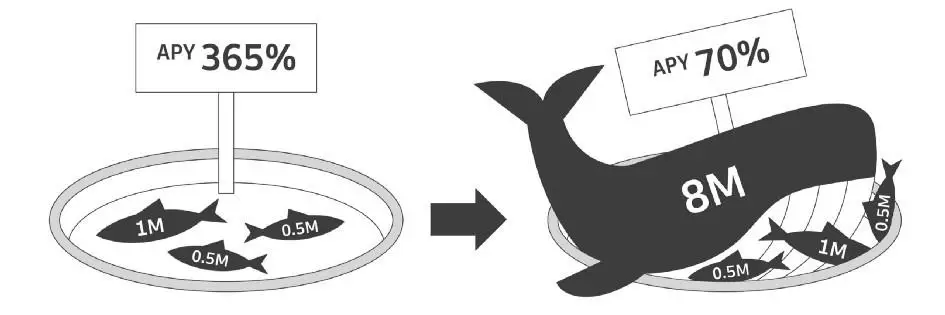

4. 市场深度与大额资金稀释效应评估

市场深度直接影响大额资金入场后的收益表现。若流动性池规模较小,大量资金注入将迅速稀释APY,导致实际收益远低于预期。

例如,一个初始资金为200万美元的池子,若年化收益率为365%,理论上日收益可达1%。但若大户注入800万美元,APY可能骤降至70%以下,收益大幅缩水。此外,治理代币的流动性深度亦需评估,若代币在Uniswap等平台的交易深度不足,抛售时可能面临严重滑点,进一步压缩收益空间。

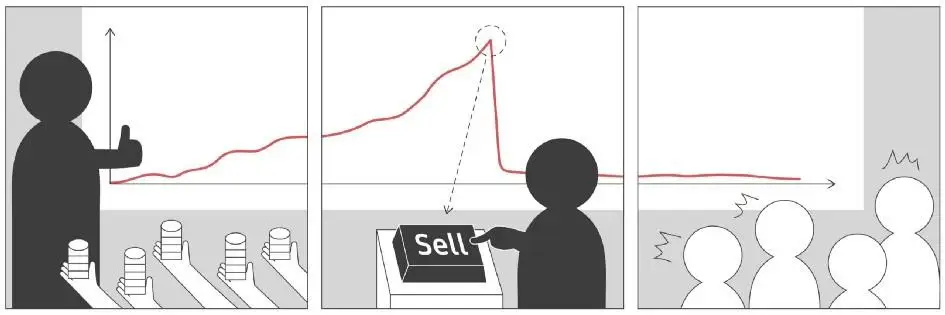

5. Halving/Burning/Rebase 等特殊机制风险评估

部分项目采用Halving(减半)、Burning(销毁)、Rebase(弹性供应)等机制调节代币供应,但其风险需谨慎评估。Halving机制通过降低代币释放速度控制通胀,但可能导致早期参与者集中抛售,引发价格波动。Burning机制虽可提升稀缺性,但需验证销毁过程是否透明且不可逆。Rebase机制(如Ampleforth、YAM)通过调整代币供应维持价格稳定,但其算法复杂且易受市场情绪影响,2020年YAM项目因Rebase机制漏洞导致治理失败,最终项目崩盘。

因此,需深入分析此类机制的数学模型与历史表现,评估其在极端市场条件下的稳定性。

综上所述,代币经济模型的评估需结合应用场景、流动性结构、风险对冲机制、市场深度及特殊调节机制等多维度因素,构建全面的风险收益分析框架,以支持更稳健的DeFi投资决策。

第三维度:社群生态健康度验证

在DeFi项目的评估中,社群生态的健康度是不可忽视的重要维度。一个项目的技术实力和经济模型再优秀,如果缺乏活跃、理性的社区支持,也难以长期维持其生态价值和用户信任。Steaker DeFi Team在评估社群生态时,主要从以下四个方面进行系统性验证。

1. 主流数据平台项目信息完备性核查

项目是否在CoinMarketCap、CoinGecko、DeFi Pulse等主流数据平台上完成信息登记,是衡量其透明度和运营成熟度的重要指标。信息完备的项目通常会提供清晰的代币合约地址、项目白皮书链接、官方社交媒体账号等,便于用户获取权威信息。缺乏这些基础信息的项目,往往存在运营不规范或短期投机的嫌疑。

2. 核心开发者背景与行业信誉评估

尽管部分DeFi项目采用匿名团队模式,但核心开发者的行业背景和过往项目经验仍具有重要参考价值。Steaker团队会核查其GitHub贡献记录、参与过的知名项目、是否被行业KOL或机构背书等。例如,YFI创始人Andre Cronje的开发履历和社区影响力,就为项目初期带来了较高的信任度。即使是匿名团队,也应通过代码质量、社群互动等维度评估其专业性。

3. Discord/Twitter社群活跃度量化分析

Discord和Twitter已成为DeFi项目的主要社群阵地。Steaker通过分析频道活跃度、话题讨论深度、用户反馈响应速度等指标,评估社群的真实参与度。高活跃度的社群不仅能推动项目发展,还能在危机事件中形成快速响应机制。例如,Cream Finance通过Twitter与知名开发者互动,增强了项目曝光度与信任感。

4. 多签治理机制与社区共治实践验证

去中心化治理是DeFi的核心理念之一。Steaker会验证项目是否采用多签机制管理关键权限,以及是否真正赋予社区治理权。例如,YFI通过多签机制分散管理权,引入多位行业KOL作为共同签署者,提升了治理透明度。此外,项目是否定期发起治理提案、社区投票参与度如何,也是衡量其治理成熟度的重要依据。

通过以上四个维度的系统评估,可以有效识别项目社群生态的真实健康状况,为后续流动性配置决策提供有力支撑。

风险收益平衡与决策框架

在DeFi耕收实践中,构建科学的风险收益平衡机制是实现长期稳健收益的核心。Steaker团队通过三维评估体系的权重分配策略,将智能合约安全性、代币经济模型合理性与社群生态健康度进行动态加权,形成多维度风险评估矩阵。该矩阵根据市场周期特性调整各维度权重:在牛市初期侧重代币激励效率,在熊市环境下强化智能合约审计深度,并在震荡市中提升社群治理活跃度指标占比。

针对极端市场条件,团队采用历史回测与蒙特卡洛模拟相结合的压力测试方法,模拟包括流动性枯竭、价格剧烈波动、Gas费飙升等极端场景下的系统稳定性。特别关注无常损失(Impermanent Loss)在不同波动率区间的表现特征,并建立基于期权隐含波动率的对冲参数模型。

为应对市场环境快速变化,团队部署了动态流动性配置预警机制,通过链上数据爬虫实时监测资金池TVL变化率、交易滑点偏离度、代币兑换价差等12项核心指标,当综合风险指数突破预设阈值时自动触发流动性再平衡指令。同时设置止损熔断机制,当单池累计亏损达初始本金8%或日波动率超过15%时启动强制退出流程,有效控制尾部风险暴露。