以太坊的Layer2扩容技术正逐步成为区块链可扩展性解决方案的核心支柱,而Rollup作为其中最具前景的技术路径,已被广泛视为实现高效、低成本交易的关键手段。通过将以太坊主链上的计算和存储压力转移至链下处理,Rollup不仅提升了网络吞吐量,也为未来多链生态奠定了基础架构。然而,这一技术并非无懈可击。其安全性高度依赖于底层数据的真实性和完整性,而链下状态管理机制恰恰为潜在攻击提供了可乘之机。

尤其值得关注的是,Rollup在提升性能的同时也引入了新的信任假设。例如,协调员(Coordinator)通常依赖第三方以太坊节点服务(如Infura)获取链上数据,而非运行全节点进行验证。这种设计虽然降低了运营成本,却使得系统暴露于“虚拟攻击”等新型风险之下。恶意节点可通过构造虚假或混合历史记录误导Rollup协调员,从而影响状态共识的正确性。此类攻击虽不能直接盗取资产,但足以引发欺诈行为并破坏系统的可信度。

因此,在深入探讨Rollup安全机制之前,有必要厘清其技术优势与安全隐患之间的张力,并对虚拟攻击等潜在威胁展开系统性分析。这不仅关乎当前Layer2生态的稳定性,也将影响未来以太坊整体架构的安全演进路径。

Rollup安全风险的技术根源

Rollup作为以太坊Layer2扩容的核心技术,其安全性依赖于链下状态管理机制与协调员对底层以太坊节点的信任模型。然而,这种设计也引入了若干潜在的安全隐患。

首先,链下状态管理导致的信息不对称问题尤为突出。由于Rollup将交易处理和状态存储移至链下,协调员(Operator)通常不会自行运行完整的以太坊节点,而是依赖第三方节点服务(如Infura)。这使得协调员无法独立验证所接收的状态历史是否真实存在于链上,从而形成信息盲区。恶意节点可通过构造虚假或混合历史记录误导协调员,使其提交错误状态根。

其次,协调员对第三方节点的依赖性风险不容忽视。当协调员使用外部以太坊节点获取数据时,若该节点被攻击者控制,可能返回伪造的区块头或状态哈希。此类攻击虽不能直接窃取资金,但足以在Rollup层制造虚假交易,破坏系统一致性。尤其对于欺诈证明机制而言,若证明者仅基于虚假状态生成响应,整个安全模型将失效。

最后,虚拟历史记录生成具备一定的技术可行性。攻击者可构建镜像以太坊网络,模拟真实交易流并注入伪造交易,生成看似合法的状态转换路径。只要状态转换逻辑自洽,协调员难以察觉异常,直到尝试向主链提交状态根时才暴露问题。这种攻击方式凸显了Rollup系统在信任假设上的脆弱性,尤其是在去中心化程度不足的部署场景中更为显著。

虚拟攻击的实施路径与案例解析

1. 恶意节点构造半虚拟历史的步骤拆解

在Rollup架构中,状态数据通常存储于链下,仅通过以太坊主链上的calldata进行摘要记录。这种设计虽然提升了扩展性,但也引入了潜在的信息不对称风险。恶意节点可通过构造“半虚拟历史”来误导Rollup协调员。具体而言,攻击者首先镜像部分真实交易数据,并在此基础上注入伪造的交易信息,生成一个看似合法但实际偏离主链状态的状态哈希。

这一过程的关键在于攻击者如何选择性地混合真实与虚假交易,使得最终生成的状态树在局部验证中保持一致性,从而绕过初步校验机制。由于Rollup协调员通常依赖外部以太坊节点获取链上数据,若该节点被操控,则协调员将无法识别所接收的历史记录是否真实存在于主链之上。

2. MoneyMover Rollup攻击场景模拟

以MoneyMover Rollup为例,假设某网站运行其协调员并连接至一个受控的以太坊节点服务(如Untrust)。攻击者控制该节点后,构建了一个独立运行的以太坊网络副本,在其中复制大部分真实交易,并插入伪造的转账行为。当用户尝试向该网站支付时,协调员从攻击者的节点获取状态更新,误判伪造交易为有效付款。

由于协调员未与其他节点同步数据,也无法访问完整主链状态,因此无法察觉欺诈行为。只有在协调员主动提交区块或切换节点服务时,才会发现状态不一致问题。此类攻击虽不能直接盗取资产,却可实现“零成本”获取服务,对平台经济模型构成实质性威胁。

3. 信息不对称导致的欺诈证明失效机制

欺诈证明机制是Optimistic Rollup保障安全的核心手段之一,其有效性依赖于验证方能够获取完整的链上状态。然而,当协调员使用的以太坊节点被操控时,攻击者可剥离无效交易记录,仅返回经过篡改的状态哈希。这使得欺诈证明者无法获得足够的证据来发起挑战,从而导致整个验证机制失效。

更严重的是,攻击者还可诱导协调员提交无效状态根或错误的欺诈声明,进而获取抵押资金。此类攻击揭示了Rollup系统中一个根本性矛盾:链下状态管理提升了效率,却削弱了透明度和可验证性,尤其在依赖中心化节点服务的情况下,安全隐患更为突出。

安全漏洞对生态系统的潜在影响

1. 用户资产安全与信任危机

Rollup技术虽然提升了以太坊的扩展性,但其链下状态管理机制也带来了潜在的安全隐患。当用户依赖第三方节点服务(如Infura)获取链上数据时,若该节点被恶意操控,可能导致协调员接收到虚假的状态历史记录。这种信息不对称可能使用户误判交易有效性,进而导致资金损失或错误支付。例如,在MoneyMover Rollup攻击模拟中,恶意节点通过构造半虚拟历史记录,诱导协调员接受无效交易,从而实现无成本访问服务的目的。此类事件一旦发生,将严重削弱用户对Rollup系统的信任,甚至引发更广泛的去中心化应用信任危机。

2. 开发者验证成本增加的连锁反应

为应对上述风险,开发者需采取额外的验证机制,例如运行本地以太坊全节点或引入信誉节点签名体系。这些措施虽能提升安全性,却显著增加了部署和维护成本。尤其对于中小型项目而言,高昂的基础设施投入可能限制其在Rollup生态中的参与度。此外,欺诈证明机制的有效性也受到挑战——若恶意节点仅返回部分状态数据,欺诈证明者可能无法及时识别异常,导致系统整体安全性下降。这种验证复杂性的上升不仅影响开发效率,也可能延缓Rollup技术的广泛应用。

3. Infura等中心化节点服务的单点故障风险

当前,大量Rollup协调员依赖Infura等中心化节点服务进行链上交互。这种集中化的依赖关系暴露了严重的单点故障风险。一旦此类服务遭受攻击或出现技术故障,可能波及整个Rollup网络的正常运行。例如,若Infura节点被操控生成虚假状态哈希,所有依赖其数据的Rollup协调员都将面临同步错误的风险,进而影响最终交易确认的准确性。尽管可通过多节点负载均衡策略降低风险,但在实际操作中,如何平衡去中心化程度与运营效率仍是亟待解决的问题。

多维度解决方案的技术可行性探讨

1. 工作量证明链的难度验证机制

在以太坊Rollup架构中,协调员依赖外部节点获取链上数据,这一过程存在潜在的信息不对称风险。针对这一问题,工作量证明(PoW)链提供了一种可行的验证机制:协调员可通过检查区块头的难度值来判断其是否符合当前网络共识。具体而言,若接收到的区块头难度低于当前网络目标难度的一半,则可判定该数据来源不可信。这种机制有效提升了攻击成本,尤其在对抗恶意节点伪造历史状态的场景中表现突出。然而,在权益证明(PoS)链环境下,该方法难以直接应用,因为攻击者可通过临时质押机制绕过难度验证,从而继续实施欺骗行为。

2. 信誉节点签名体系的构建方案

为增强Rollup状态数据的可信度,可引入基于信誉节点的签名机制。该方案要求Rollup创建者或权威机构预先设定一组可信公钥列表,并由这些信誉良好的节点对已确认的Rollup状态哈希进行数字签名。当协调员接收到状态数据时,需验证其交易有效性及对应哈希是否包含在可信签名集合中。此机制确保了即使协调员依赖第三方以太坊节点,也能通过签名验证确认数据的真实性。尽管该方案在实现层面相对简单,但其安全性高度依赖于初始信任名单的维护与更新,因此需结合去中心化治理机制以降低单点失效风险。

3. 轻节点验证与IPFS数据溯源的协同应用

轻节点技术与IPFS等分布式存储系统的结合,为提升Rollup验证效率提供了新的思路。协调员可在本地运行轻节点,仅下载区块头并验证其链接性与难度目标,从而快速识别无效链。同时,关键状态数据可通过IPFS进行分布式存储与版本管理,确保历史记录的完整性和可追溯性。例如,Rollup状态根可定期发布至IPFS,并通过事件日志记录于以太坊主链,形成防篡改的数据源。协调员在验证过程中,不仅可比对状态哈希的有效性,还可通过IPFS检索完整数据路径,进一步确认其真实性。该方案在降低资源消耗的同时,增强了系统对恶意节点攻击的抵御能力,是当前Rollup安全优化的重要方向之一。

未来技术演进与行业启示

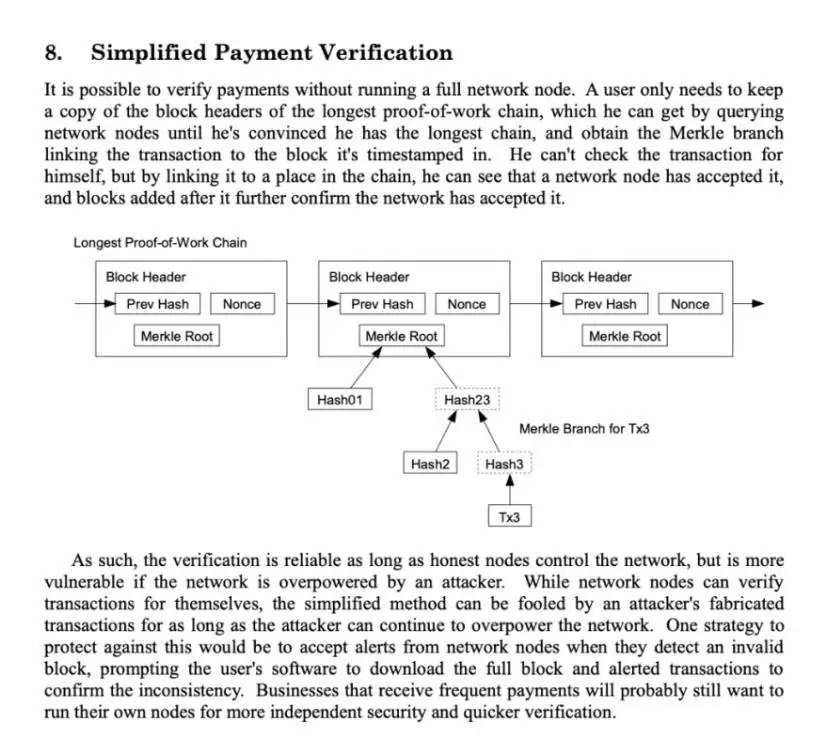

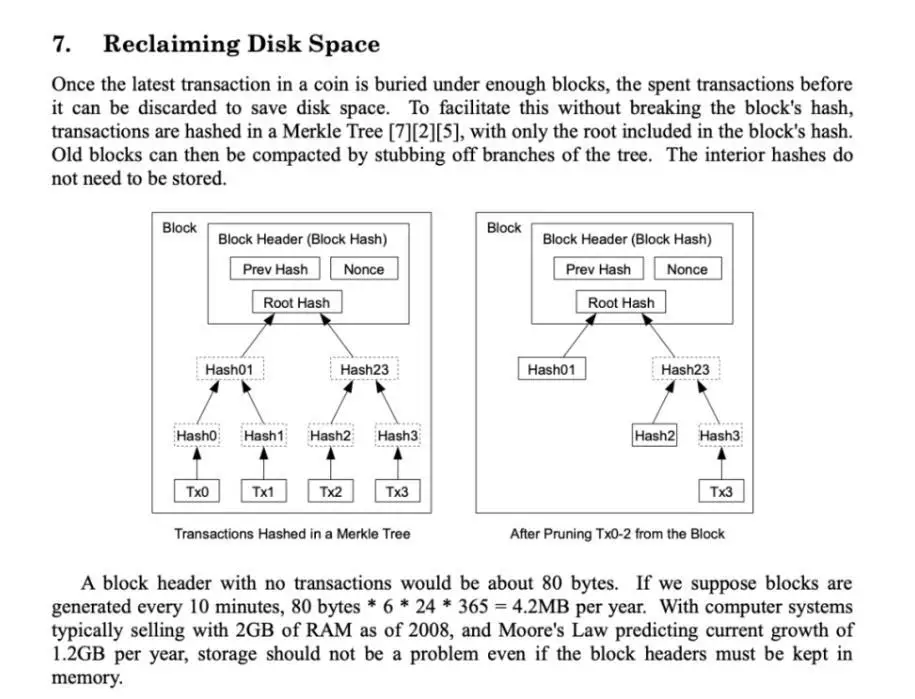

比特币白皮书中提出的验证机制在区块链安全设计中具有奠基性意义。其第8节提出通过最长链原则来抵御Sybil攻击,确保节点始终选择累积工作量最多的链作为有效状态源。

这一机制为Rollup系统提供了重要参考价值:在信息不对称的环境中,如何通过客观可验证的规则增强数据可信度。例如,将Rollup的状态根作为事件发布,并结合类似比特币区块头验证的方式,可以提升状态转换的透明性和抗伪造能力。

ZK-Rollup与Optimistic Rollup在安全性上存在本质差异。ZK-Rollup依赖零知识证明对每笔交易进行数学验证,理论上杜绝了无效状态提交的可能性;而Optimistic Rollup基于欺诈证明机制,默认状态有效,仅在争议期内提供纠错机会。这种设计使后者更容易受到虚拟历史攻击的影响,尤其是在协调员依赖第三方节点服务的情况下。

去中心化节点网络建设面临显著工程化挑战。尽管运行本地以太坊全节点可规避多数信任风险,但其硬件与运维成本限制了普及性。轻节点方案虽降低门槛,却仍需解决区块头验证效率与数据可用性问题。此外,信誉节点签名体系、IPFS协同验证等机制的引入,需要兼顾协议兼容性、激励模型设计及用户操作便捷性,这对开发者提出了跨层整合的高阶要求。