DeFi生态的跨链分流现象正在重塑区块链行业的格局。自2021年初以来,以太坊作为DeFi发展的核心平台,其生态扩张速度明显放缓,总锁仓量(TVL)长期徘徊在350至450亿美元区间。高昂的Gas费用与较低的TPS(每秒交易处理能力)成为其发展的主要瓶颈。与此同时,币安智能链(BSC)和火币生态链(HECO)迅速崛起,凭借更低的交易成本和更高的处理效率,从以太坊手中分流了大量DeFi项目与用户资金。

这一趋势标志着DeFi生态正从单一链结构向多链并行的格局演进。BSC与HECO并非通过技术创新实现突破,而是基于以太坊开源协议进行优化,快速构建起兼容性强、部署成本低的替代性基础设施。这种“沙箱式”生态为开发者提供了低成本的测试与部署环境,也为用户带来了更顺畅的交互体验。

本章将围绕三个核心维度展开分析:技术性能、经济模型与生态结构,以揭示BSC与HECO如何在去中心化程度与性能之间做出权衡,并在DeFi市场中形成差异化竞争力。

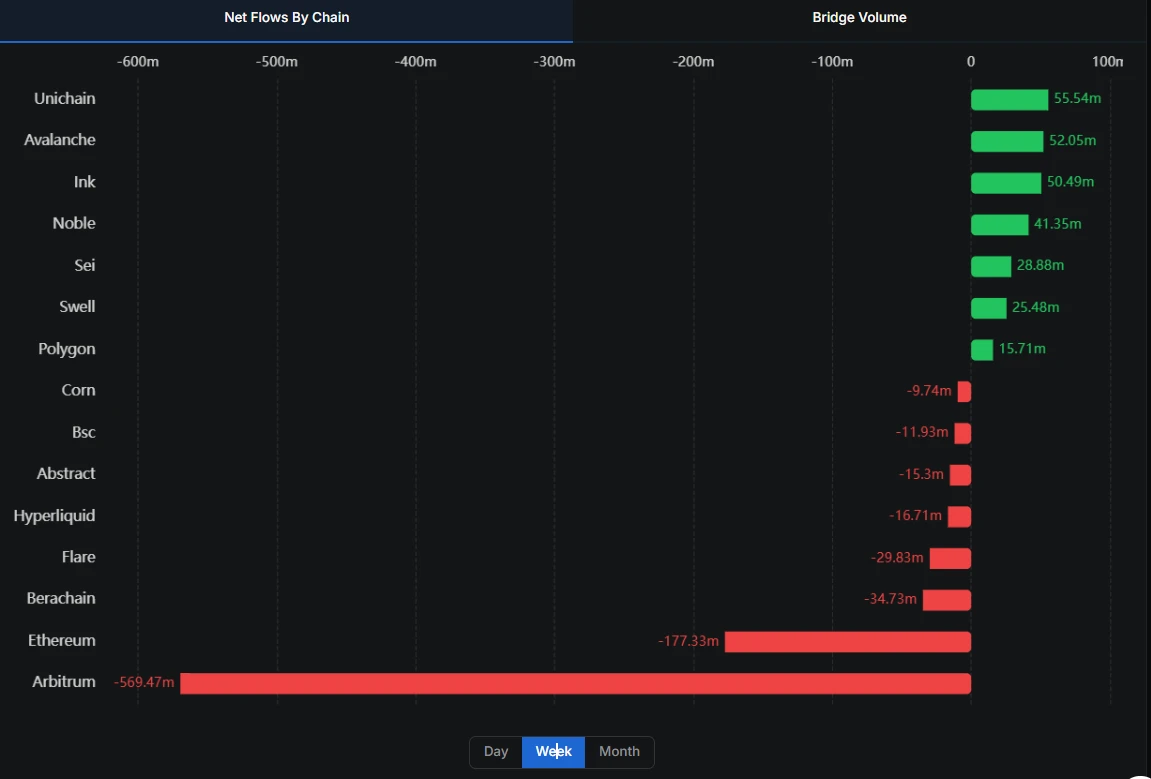

DeFi生态跨链分流的数据实证

TVL增长曲线对比:以太坊停滞与BSC/HECO爆发

从总锁仓价值(TVL)的增长趋势来看,2021年以来以太坊DeFi生态进入平台期,其TVL在350至450亿美元区间震荡。剔除代币价格波动因素后,以ETH计价的TVL自2020年四季度起已呈下降趋势,反映出底层性能瓶颈对生态扩张的制约。与此同时,BSC和HECO两条交易所主导的智能链迅速崛起,截至2021年3月中旬,BSC和HECO上的DeFi TVL分别达到133.2亿美元和62.7亿美元,形成对以太坊的有效分流。

DEX板块量化分析:Pancake/MDEX与Uniswap的三维度对比

在去中心化交易所(DEX)领域,Pancake(BSC)、MDEX(HECO)与Uniswap(以太坊)构成三大核心平台。从TVL规模看,三者已处于同一量级;而在日成交量方面,Pancake和MDEX甚至高出Uniswap一个数量级。这一差距可归因于两方面:一是交易处理效率提升(BSC和HECO的实际TPS分别为以太坊的2.1倍和2.8倍),二是平均单笔交易量增加(约为以太坊的2.1倍和3.6倍)。这表明,在低Gas成本和高吞吐量支撑下,新兴链上DEX具备更强的短期流动性集聚能力。

项目分布特征:成熟业务板块的链间迁移规律

从项目结构看,DEX和借贷是当前DeFi生态中最为成熟的两个板块。以太坊仍保持头部集中效应,尤其在借贷市场中,少数项目占据大部分TVL。BSC的项目分布模式与以太坊相似,但整体规模较小;而HECO则更侧重于DEX和收益聚合类项目,衍生品板块发展相对滞后。这种迁移路径显示,成熟DeFi模块倾向于优先向兼容性强、部署成本低的链扩展,而复杂金融产品仍受限于底层性能和用户基础。

区块链性能指标深度解析

TPS测算模型:基于Gas Limit与交易消耗的动态推算

区块链系统的吞吐能力通常以每秒交易处理量(TPS)作为核心衡量指标。在以太坊、BSC和Heco等兼容EVM的公链中,TPS的理论上限可通过区块Gas Limit、单笔交易平均Gas消耗以及出块时间进行估算。具体公式为:

TPS = Gas Limit / (平均Gas消耗 × 出块时间)

根据2021年3月的数据,以太坊平均出块时间为15秒,Gas Limit约为1250万,而BSC和Heco分别将出块时间压缩至约3秒,Gas Limit提升至3000万以上。若以以太坊单笔交易平均Gas消耗64K为基准,BSC和Heco理论上可实现超过150 TPS。然而,由于DeFi生态中的复杂智能合约交互显著提高单笔交易的Gas消耗(如BSC平均达135K),实际TPS将减半至70~80区间,表明其扩展能力仍受限于底层架构。

网络拥堵度量:日均Gas使用率与实际TPS衰减分析

除理论TPS外,网络拥堵程度可通过日均Gas使用率反映。以太坊长期处于接近满负荷运行状态,Gas使用率常超90%,导致频繁拥堵和Gas Price飙升。相较之下,BSC和Heco的日均Gas使用率仅为30%~50%,尚未出现明显拥堵现象。但需注意的是,当前BSC和Heco的DeFi生态规模仍有限,一旦用户增长加速,其TPS将迅速逼近理论瓶颈,届时Gas竞争加剧可能导致手续费上升并削弱用户体验优势。

安全性代价:PoA机制对去中心化程度的削弱效应

BSC和Heco采用PoA(Proof of Authority)共识机制,在提升出块效率的同时,也带来了安全性与去中心化的妥协。PoA依赖少数权威节点达成共识,降低了攻击成本并提高了审查可能性,相较于以太坊的PoW或未来Eth2.0的PoS机制,其抗攻击能力和抗审查性显著下降。此外,PoA机制下节点准入由交易所控制,进一步集中了网络权力,削弱了DeFi所倡导的“无需信任”的基础原则。这种权衡虽提升了短期性能,却可能影响长期生态信任构建和技术可持续性。

区块链使用成本结构拆解

1. 开发者成本:跨链迁移的兼容性优势与技术适配难点

在多链环境下,开发者迁移成本成为影响项目部署决策的重要因素。BSC 和 Heco 通过直接移植以太坊底层技术与接口标准,显著降低了跨链迁移的技术门槛。这种兼容性设计使得开发者可以复用大量以太坊上的智能合约代码和开发工具,从而节省了重新开发和调试的时间与资源。然而,尽管基础兼容性较高,实际迁移过程中仍需针对目标链的 Gas 消耗模型、区块确认机制以及链上事件触发逻辑进行适配优化。此外,不同链的生态特性差异(如用户行为、资产流动性分布)也要求项目方在部署时进行本地化调整,增加了维护成本。

2. 用户成本:GasPrice波动背后的代币经济模型差异

用户在链上执行交易时所支付的手续费(Gas Fee)由 GasUsed 与 GasPrice 的乘积决定,而 GasPrice 通常以链的功能代币计价。以太坊、BSC 和 Heco 在 GasPrice 上的显著差异,本质上反映了其代币经济模型的结构性区别。以太坊的 ETH 作为去中心化网络的原生资产,其价格受市场供需和网络使用强度的双重影响,导致 GasPrice 波动剧烈。而 BSC 和 Heco 的功能代币(BNB、HT)在交易所主导的生态中,往往通过回购销毁机制维持价格稳定,从而降低用户端手续费的不确定性。这种代币经济设计差异,使得用户在不同链上的交易成本呈现出显著分化。

3. 隐性成本:复杂交易对资源消耗的放大效应验证

除了显性的 Gas 成本外,复杂交易(如多跳兑换、合约调用嵌套)会显著增加链上资源的消耗,形成隐性成本。数据显示,BSC 和 Heco 上的 DeFi 交易平均 Gas 消耗是以太坊的 2~3 倍,主要源于智能合约交互的复杂性提升。这种放大效应不仅体现在单笔交易的 Gas 消耗上,也加剧了网络整体资源的占用,进而影响链的可扩展性表现。通过分析三条链上 500 条交易的结构,发现 BSC 和 Heco 中简单转账交易占比极低,进一步验证了其链上活动以高复杂度交易为主,带来了更高的资源压力。这种隐性成本在评估区块链性能时往往被忽视,但在多链竞争格局中,成为影响生态可持续性的关键变量。

交易所链作为DeFi沙箱的双面性

沙箱机制优势:流量入口、成本控制与开发友好性

交易所链(如BSC和Heco)在当前DeFi生态中扮演着“沙箱”角色,为项目方提供了一个低成本、低门槛的测试与部署环境。其核心优势在于依托中心化交易所的庞大用户基础,形成了天然的流量入口。同时,这些链通过降低Gas费用和提升交易处理效率(TPS),显著优化了用户体验。此外,它们兼容以太坊虚拟机(EVM),使得开发者能够快速迁移现有项目,大幅降低了技术适配成本。这种开发友好性和经济性使其成为新兴DeFi项目的理想试验场。

中心化悖论:资产流动性依赖与风险隔离机制争议

尽管交易所链具备一定的功能独立性,但其资产流动性高度依赖于中心化交易所的跨链通道。用户需通过交易所完成资产充值与提现,导致资金流转受制于中心化机构的操作规则和风控策略。这种结构虽然理论上可通过审查机制实现对异常资金流动的拦截,从而增强安全性,但也引发了去中心化程度下降的问题。一旦发生项目跑路或安全事件,缺乏透明机制的风险隔离措施难以有效保障用户权益,削弱了链上资产的信任基础。

跨链瓶颈:当前生态闭环的可持续性挑战

目前,BSC和Heco生态仍处于相对封闭的状态,跨链资产转移主要依赖中心化交易所的托管服务,缺乏真正去中心化的互操作性解决方案。这种模式虽能短期内维持生态运转,但长期来看,其资产锁定效应限制了多链协同潜力的释放。随着Layer2及Eth2.0等基础设施的发展,市场对开放、互通的跨链能力提出更高要求,交易所链若无法构建更具自主性的跨链架构,其“沙箱”属性将面临可持续性挑战。

多链时代DeFi基础设施演进展望

当前DeFi生态正面临性能瓶颈与跨链机制的双重挑战。尽管以太坊仍是去中心化金融的核心平台,但其TPS限制和高昂Gas费已难以支撑日益复杂的金融应用需求。BSC、Heco等链通过牺牲部分去中心化特性实现了更高的吞吐量和更低的成本,但它们本质上仍依赖于中心化枢纽进行资产流转,无法满足长期可持续发展的要求。

在扩容方案层面,Layer2技术如Optimism、Arbitrum已在逐步落地,提供更高效的交易处理能力,并保持与以太坊主链相同的安全保障。而Eth2.0的分片机制一旦上线,将从根本上提升网络整体容量,推动DeFi向更高复杂度的应用演进。然而,这些升级路径仍处于发展阶段,短期内尚难完全替代现有解决方案。

与此同时,跨链桥接技术正从早期的中心化托管模式向去中心化验证机制过渡。Tendermint、Substrate等跨链协议的成熟,为资产在多链间的自由流动提供了更安全、透明的基础设施。未来,真正的多链DeFi生态应建立在无需信任的跨链交互基础上,实现资产、流动性与用户行为的无缝整合。