自动化做市商(AMM)是去中心化金融(DeFi)生态中最具革命性的创新之一。它通过算法和智能合约取代了传统金融中的人工做市机制,使交易过程实现自动化、无需信任和高度透明。AMM的出现不仅改变了数字资产的交易方式,还推动了流动性提供和价格发现机制的范式转移。与传统做市商依赖人工干预和中心化平台不同,AMM利用数学模型和链上流动性池,为用户提供即时交易能力,同时激励流动性提供者参与市场建设。这种机制在以太坊等智能合约平台上展现出强大的适应性和扩展潜力。本文将围绕AMM的核心运行机制、主流项目的技术演进、与以太坊生态的适配性,以及未来发展趋势展开深入分析,探讨其在DeFi基础设施中的战略价值与演化路径。

AMM运行机制深度解析

1. 供需关系重构:从人工做市到算法驱动

传统金融市场中,做市商通过人工撮合买卖双方,利用价差获利,其行为受主观判断和市场情绪影响。而在去中心化金融(DeFi)体系中,自动化做市商(AMM)通过智能合约实现交易逻辑的程序化执行,消除了人为干预。这种机制将供需关系的调节从人工决策转化为算法驱动,使市场流动性供给更加稳定、透明和可预测。以Uniswap为例,其通过恒定乘积模型(x * y = k)自动调节代币价格,确保交易始终可执行,同时激励流动性提供者(LP)参与资金池建设,从而实现供需的动态平衡。

2. 联合曲线与流动性池的数学本质

AMM的核心在于其定价机制,通常由“联合曲线”(bonding curve)定义。该曲线描述了代币价格与其供给量之间的数学关系,决定了交易滑点与流动性深度。例如,Uniswap采用的恒定乘积模型确保两种资产的储备量乘积保持不变,而Balancer则将这一逻辑扩展至多资产组合,通过权重分配实现多维联合面(bonding surface)。流动性池作为这一机制的载体,本质上是存储交易资产的智能合约,其资金规模直接影响价格稳定性和滑点控制能力。数学模型的严谨性决定了AMM在面对大规模交易时的表现,也决定了流动性提供者的收益与风险。

3. 套利机制与价格发现的自动化实现

AMM的价格发现过程依赖外部市场的套利行为。当链上价格偏离外部交易所的公允价格时,套利者通过低买高卖迅速修正价格偏差,这一过程无需中心化机构干预。这种机制确保了AMM的价格始终与市场主流平台保持一致,同时为流动性提供者带来持续的资金流动。然而,频繁的套利行为也可能导致“无常损失”(Impermanent Loss),即LP因价格波动而遭受的潜在亏损。尽管如此,自动化套利机制有效解决了去中心化交易所的价格同步难题,使AMM能够在无需订单簿的情况下实现高效的价格发现。

主流AMM项目的技术演进

1. Bancor:首个智能合约AMM的开拓与局限

Bancor 是以太坊上首个实现自动化做市机制的项目,于2017年推出。它通过智能合约实现了价格发现和流动性供给的自动化,采用联合曲线(bonding curve)来动态计算资产价格,并通过流动性池聚合代币资产。Bancor 的创新在于首次将做市机制完全编码进链上协议,为后续AMM项目奠定了基础。然而,其采用BNT代币作为枢纽货币的设计在实践中暴露出流动性效率不足的问题,同时其价格机制在面对外部市场波动时容易产生套利损失,限制了其在多资产交易场景中的适用性。

2. Uniswap:简约设计引发范式革命

2018年推出的Uniswap以极简主义理念重构了AMM模型。它采用常数乘积联合曲线(x * y = k)实现价格自动调节,使用ETH作为基础交易对货币,大幅降低了系统复杂度。Uniswap的简洁设计使其在部署成本、用户体验和抗审查性方面具有显著优势,迅速成为DeFi生态中最广泛使用的去中心化交易所。其核心创新在于将流动性提供者(LP)的激励机制与交易滑点进行数学绑定,确保市场持续运行的同时,为流动性提供者带来可预期的收益。

3. Curve与Balancer:专业化与多维联合面创新

随着AMM赛道的发展,项目开始向专业化和多资产联合方向演进。Curve聚焦于稳定币之间的低滑点交易,优化了联合曲线设计,使其在稳定资产兑换中具备极高的资本效率。而Balancer则将AMM扩展至多维联合面,支持多资产池和可配置权重机制,允许流动性池中包含多种代币并设定不同权重,从而实现类似ETF的资产组合管理功能。这种设计提升了资金利用率,但也带来了流动性碎片化和Gas成本上升的挑战。

4. Shell协议等新兴方案的技术突破

进入2020年,新一代AMM项目如Shell协议开始探索更高阶的做市机制。Shell在多维联合面基础上引入风险缓冲机制,支持多种稳定资产(如Dai、cDai)在同一池中交易,并通过定制化AMM行为提升流动性提供者的收益。其创新点在于将套利收益重新分配给流动性提供者,同时通过算法对冲单一资产违约风险,增强了系统的稳健性。这些技术突破标志着AMM正从基础交易协议向更复杂的金融基础设施演进。

以太坊生态适配性分析

以太坊作为当前DeFi生态的核心基础设施,其技术特性对AMM协议的运行效率和设计逻辑产生了深远影响。首先,以太坊约12秒的平均区块时间决定了AMM的价格更新频率和套利响应机制。这种相对稳定的出块间隔为流动性提供者(LP)和交易者提供了可预测的市场环境,但也带来了滑点控制与Gas成本之间的权衡。Uniswap等协议通过简洁的联合曲线设计,在有限的区块时间内实现了高效的交易撮合,体现了工程实现与链上特性的良好适配。

其次,以太坊的不可审查性为AMM构建了独特的金融基础设施。传统做市商受限于监管许可和中心化交易所的准入门槛,而基于以太坊的AMM协议允许任何人部署和参与流动性池,实现了真正的开放金融。这种特性不仅降低了资产发行和交易的成本,还催生了无需许可的创新金融产品,如Balancer的多资产流动性池和Curve的稳定币低滑点交易模型。

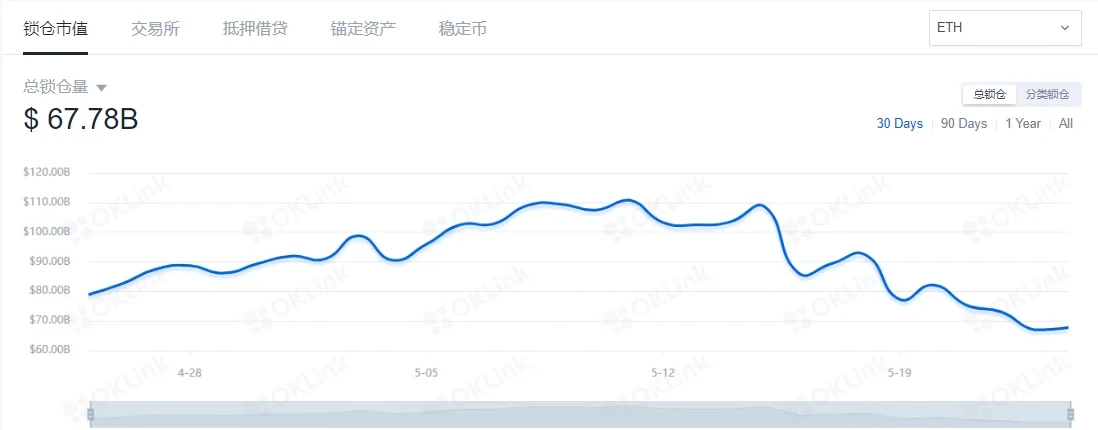

然而,以太坊的生态适配也面临资本效率与流动性碎片化的挑战。由于每个AMM协议需独立构建流动性池,资金分散在多个平台中,导致整体资本利用率下降。例如,Balancer的多维联合面设计虽然提升了资产组合的灵活性,但也加剧了流动性碎片化问题。如何在保障去中心化特性的同时优化资本配置,成为AMM协议演进的重要方向。

AMM赛道发展趋势研判

AMM赛道正经历从基础交易协议向综合性金融基础设施的演进。首先,AMM不再局限于提供代币兑换功能,而是逐步整合资产配置、收益管理等模块,向去中心化资产管理平台转型。例如,Balancer和Shell协议已支持多资产流动性池,并允许用户基于权重配置获取复合收益,这种模式为流动性提供者创造了更丰富的资本运作空间。

其次,流动性争夺推动收益聚合机制创新。多个AMM项目开始引入流动性激励分层、动态费用模型及套利收益再分配机制,以提升资金使用效率。例如,Curve通过低滑点交易和稳定币风险缓冲机制吸引长期流动性,而衍生出的收益聚合器则进一步优化流动性提供者的年化收益。

最后,多链部署与跨链AMM成为新趋势。随着Layer 2和跨链桥技术的成熟,AMM协议开始在以太坊、Polygon、Arbitrum等多链部署,并探索基于零知识证明或跨链预言机的价格同步机制,以实现跨生态资产的无缝交易。这一趋势不仅缓解了流动性碎片化问题,也为构建真正去中心化的全球资产市场奠定基础。